貿易改善は新協定の締結やインフラ整備、教育、促進機関の支援を強化

日本貿易の向上は4つの課題が存在し、更なる締結や貿易インフラ整備で円滑にし、コスト削減、貿易教育の強化で機会を認識し人材育成に役立ち、貿易促進機関の支援で企業が海外市場に参入し、貿易を更に拡大できる可能性がある。日本は貿易改善で回復に臨む。

リチウム、ニッケル、コバルト、レアアース、銅、アルミニウム、鉄鉱石、天然ガスなどを求め、米国との新協定など”関税対策”に挑む。(2028年までの猶予期間が与えられるかぁに注目!)貿易新党結成かぁ~?

日本からアメリカに輸出する際の関税率を教えてください。(参照・引用元:Google AI)

日本からアメリカへ商品を輸出する際の関税率は、品目によって大きく異なります。 これは、2020年1月1日に発効した日米貿易協定(USJTA: U.S.-Japan Trade Agreement)が大きく影響しています。(名づけて、2020日米貿易協定)

日米貿易協定により、日本からアメリカへの輸出において、多くの工業製品で関税が即時撤廃または段階的に削減・撤廃されています。 一方で、一部の農産品や特定の工業品には依然として関税がかかる場合があります。

具体的な品目ごとの関税率については、以下の点が重要になります。

- 日米貿易協定の活用:

- 自動車関連:

- その他の品目例:

- 従価税、従量税、混合税:

- 800ドル以下の免税措置(De Minimis Exemption):

* 日本からアメリカへ工業品を輸出する際には、日米貿易協定の特恵税率を適用できる可能性があります。

これにより、関税が減少またはゼロになる場合があります。

* 特恵税率を適用するためには、その商品が「原産地規則」を満たし、原産地証明書(自己証明形式が認められる)を提出する必要があります。

* 具体的な対象品目としては、高性能な工作機械・部品、工具、旋盤、鍛造機、ゴム・プラスチック加工機械、鉄製のねじ、ボルトなど、エアコン部品、鉄道部品、炭素繊維製造用の調整剤、蒸気タービン、3Dプリンタを含むレーザー成形機、燃料電池、楽器、眼鏡・サングラス、自転車・同部品などが挙げられます。

* 農産品では、醤油、菓子類、ながいも、切り花、柿、メロン、盆栽なども関税削減・撤廃の対象となっています。

* 乗用車の関税率は2.5%と比較的低いですが、ピックアップトラックには25%の高い関税が課されています(これは国内産業保護が目的とされています)。

* 自動車および自動車部品については、将来的な協議継続とされています。

* プラスチック製品:5~6%程度

* 家庭用電化製品:0~2.5%程度

* 衣類・繊維製品:10~32%(皮革製品や高級ブランド品は高関税の対象となりやすい)

* 電子機器(一般):0~5%

* スマートフォン・パソコン:無税(例外あり)

* 食品・農産品:生鮮食品や一部の原材料は無税または低関税ですが、加工食品や高級品には最大30%程度の高関税がかかることがあります。

乳製品やアルコール飲料も高関税の対象です。

* アメリカの関税は、基本的に従価税(輸入品の価格に対して一定率で課税)ですが、特定の農産品などでは従量税(数量や重量に応じて課税)や混合税(両方を組み合わせた形式)も活用されます。

* 日本からの輸入商品で800ドル以下の場合は、関税・通関手数料が免除される制度があります。

正確な関税率を調べるには

最も正確な関税率を知るためには、以下の情報が必要です。

- 輸出する商品のHSコード(Harmonized System Code)

- アメリカの関税率表(HTSUS: Harmonized Tariff Schedule of the United States)

- 日米貿易協定の原文または関連情報

これは国際的に統一された品目分類コードで、関税率を特定する上で不可欠です。

アメリカ税関国境警備局(CBP)のウェブサイトで公開されており、HSコードに基づいて詳細な関税率を確認できます。

ジェトロ(日本貿易振興機構)などの機関が発行している「日米貿易協定の特恵税率の利用について」といった資料も参考になります。

輸出を検討されている品目のHSコードを確認し、上記の情報を参照されることをお勧めします。 また、貿易の専門家や通関業者に相談することも、正確な情報を得るための有効な手段です。

北海道、東北地方の貿易資源 6県プラスα中部地方9県(北陸、甲信越を含む)、北関東4県、南関東地方3県

西日本版はこちらまで(2025年度 後期“日本酒特集”予定)

(2025年度後期 北海道・東北・北陸・中部地方“日本酒”更新)

気になる、各都道県をクリックすると、各都道県にジャンプします。

【北海道】

【青森県】

【秋田県】

【岩手県】

【山形県】

【宮城県】

【福島県】

【栃木県】

【群馬県】

【茨城県】

【埼玉県】

【千葉県】

【東京都】

【神奈川県】

【新潟県】

【長野県】

【山梨県】

【静岡県】

【岐阜県】

【愛知県】

【富山県】

【石川県】

【福井県】

北海道は豊かで広大な自然と文化、海外の玄関口として貿易拡大を図る

北海道は日本最大の島で、豊かな自然と資源に恵まれている地域です。 また、北米やアジア、ヨーロッパへの玄関口として、重要な役割を果たし、貿易に非常に適した場所になります。 今後も貿易資源を活用し、様々な産業を発展させて、経済成長を図り、貿易を拡大していくことに期待する。

北海道の主要な貿易資源は、以下の通りです。

- 農産物

- 水産物

- 林産物

- エネルギーと自然鉱物資源

- 観光資源

北海道は、広大な土地と豊かな自然に恵まれ、さまざまな農作物が栽培されています。 特に、米、小麦、じゃがいも、大豆、野菜、果物、酪農製品、牛肉などの生産が盛んです。

北海道は、世界有数の水産物の生産地になります。 特にホタテ、カニ、鮭などの養殖が盛んで、魚介類、海藻、昆布、貝類などの漁獲も盛んです。

北海道は、広大な森林に覆われています。 そのため、木材や紙製品、家具などの林産物が豊富に生産されている地域です。

北海道は石油や天然ガス、石炭などの自然エネルギー資源が豊富に埋蔵されています。 また、金、銀、銅、鉄なども採掘されているエリアです。

北海道は、雄大な自然と豊かな文化に魅力を感じる観光資源を有します。 そのため、観光業であるスキー場、温泉、自然景観、歴史遺産が豊富です。

北海道で製造される日本酒の種類と特徴

北海道は、冷涼な気候と豊富な雪解け水、そして近年開発が進んでいる酒造好適米「吟風」「彗星」「きたしずく」といった北海道産の米を活かした日本酒造りが盛んです。 一般的には「淡麗辛口」の日本酒が多い傾向にありますが、近年では芳醇でコクのあるタイプも増えてきています。

主要な酒蔵と銘柄

- 男山 (おとこやま) / 男山株式会社 (旭川市)

- 千歳鶴 (ちとせづる) / 日本清酒株式会社 (札幌市)

- 国士無双 (こくしむそう) / 高砂酒造株式会社 (旭川市)

- 北の錦 (きたのにしき) / 小林酒造株式会社 (夕張郡栗山町)

- 国稀 (くにまれ) / 国稀酒造株式会社 (増毛郡増毛町)

- 福司 (ふくつかさ) / 福司酒造株式会社 (釧路市)

- 大雪乃蔵 (たいせつのくら) / 合同酒精株式会社 旭川工場 (旭川市)

- 二世古 (にせこ) / 有限会社二世古酒造 (虻田郡倶知安町)

- 金滴 (きんてき) / 金滴酒造株式会社 (樺戸郡新十津川町)

- 上川大雪 (かみかわたいせつ) / 上川大雪酒造株式会社 緑丘蔵 (上川郡上川町)

- 三千櫻 (みちざくら) / 三千櫻酒造株式会社 (上川郡東川町)

- 郷宝 (ごっほう) / 箱館醸蔵有限会社 (亀田郡七飯町)

- 五稜乃蔵 (ごりょうのくら) / 函館五稜乃蔵株式会社 (函館市)

国内外で数々の賞を受賞している銘酒。 純米大吟醸から普通酒まで幅広いラインナップがあります。 「男山 純米大吟醸」などが有名です。

札幌の老舗酒蔵。 北海道産酒造好適米「吟風」を100%使用した純米酒などがあります。

北海道の酒造好適米「吟風」や「彗星」を使った日本酒が人気。 「国士無双 純米大吟醸」や「特別純米酒 烈」などがよく知られています。

夕張郡栗山町にある酒蔵。 純米大吟醸「雪心」など、様々なタイプの日本酒を製造しています。

日本最北の酒蔵として知られています。 「北海鬼ころし」など辛口の日本酒が人気です。

釧路市唯一の酒蔵。 本醸造辛口などが代表的です。

北海道産米を使用した特別純米酒などがあります。

ニセコ連山の積雪水と羊蹄山の湧き水を使用。 「二世古 純米原酒」などがおすすめです。

純米吟醸「杜氏の夢呑」などがあります。

比較的新しい酒蔵ですが、注目を集めています。 白麹を使った日本酒など、特徴的なお酒も手掛けています。

岐阜県から北海道に移転してきた酒蔵。 北海道の米を使った日本酒を醸しています。

2021年設立の新しい酒蔵。 道南産の酒米と横津岳の伏流水を使った「淡麗旨口」の日本酒を造っています。

2021年設立。 地元函館の水と酒米を活かした小仕込みの純米酒造りを行っています。

これらの他にも、北海道には個性豊かな酒蔵があり、それぞれが北海道の風土を活かした日本酒を製造しています。 北海道の日本酒は、その土地の新鮮な海の幸や大地の恵みと相性が良いと言われています。

北海道を訪れる機会があれば、ぜひ地元の日本酒を味わってみてください。

北海道の食肉は、その豊かな自然で育まれた高品質なものが特徴です。

特に牛肉は、北海道和牛をはじめ、様々なブランド牛が生産されており、日本全国、そして海外でも高い評価を受けています。

北海道の食肉の種類と特徴

- 北海道和牛

- 乳用雄牛去勢肉

- ジンギスカン

- 豚肉

- その他

黒毛和種をベースに、各地域で独自の飼育方法や餌付けを行い、肉質の向上に努めています。 霜降りが美しく、口の中でとろけるような柔らかさと、濃厚な旨味が特徴です。 代表的なブランド牛としては、びえい和牛、ふらの和牛、白老牛などがあります。

ホルスタイン種などの乳牛の雄を去勢し、肉用に育てたものです。 赤身がしっかりしており、あっさりとした味わいが特徴です。 大雪高原牛や宗谷黒牛などが代表的です。

北海道を代表する料理で、羊肉を野菜と一緒に焼いて食べます。 独特の風味と柔らかな食感が特徴です。

北海道産の豚肉は、良質な飼料で育てられ、肉質が柔らかく、脂身が甘いと評判です。

エゾ鹿肉、馬肉なども北海道では食されています。

北海道の食肉の選び方と楽しみ方

- ブランド牛

- 部位

- 調理法

- 産地直送

各ブランド牛の特性を調べて、自分の好みの味を選ぶと良いでしょう。

赤身、霜降り、ロース、リブロースなど、部位によって味が異なります。

ステーキ、焼肉、すき焼き、しゃぶしゃぶなど、様々な調理法で楽しめます。

地元の直売所やオンラインショップなどで、新鮮な北海道産肉を購入することも可能です。

北海道の食肉の購入場所

- スーパーマーケット

- 精肉店

- 直売所

- オンラインショップ

北海道産の肉を取り扱っているスーパーマーケットはたくさんあります。

地元の精肉店では、新鮮な肉や、そのお店ならではの加工品を購入することができます。

農家直営の直売所では、生産者が愛情込めて育てた肉を手に入れることができます。

北海道の特産品を取り扱うオンラインショップでは、全国どこからでも北海道産肉を購入できます。

まとめ

北海道の食肉は、その品質の高さだけでなく、多様な種類と味わいが魅力です。 ぜひ、北海道を訪れた際には、地元の食肉を味わってみてください。

春の水産資源

北海道で獲れる春の水産資源は、大きく分けて以下の3つが挙げられます。

- 春の回遊魚

- 春の近海魚

- 春の養殖魚

- 春の回遊魚

- 春の近海魚

- 春の養殖魚

春の回遊魚としては、以下のようなものが挙げられます。

サケ、マス、イワシ、カツオ、マグロ、ブリ

これらの魚は、冬を越して春になると、北海道の沿岸に回遊してきます。 サケやマスは、産卵のために川を遡上します。 イワシやカツオ、マグロ、ブリは、産卵のために北海道の沖合に集まってきます。

春の近海魚としては、以下のようなものが挙げられます。

ホッケ、メバル、カレイ、タラ、イカ、エビ

これらの魚は、北海道の沖合で産卵や育成を行います。 ホッケやメバルは、春になると脂がのって美味しくなります。 カレイやタラは、北海道の冬の味覚として人気があります。 イカやエビは、一年を通じて水揚げされますが、春は特に旬を迎えます。

春の養殖魚としては、以下のようなものが挙げられます。

ホタテ、カニ、アワビ、ウニ、サケ

これらの魚は、北海道の沿岸で養殖されています。 ホタテやカニ、アワビ、ウニは、北海道の代表的な海産物として知られています。 鮭は、養殖と天然物の両方が水揚げされます。

このように、北海道では春に、さまざまな水産資源が獲れます。 これらの水産資源は、北海道の食文化を支える重要な役割を果たしています。

北海道で獲れる秋の水産資源

北海道は、秋になると多くの種類の水産資源が獲れることで知られています。 最も人気のある魚介類には以下のようなものです。

- 鮭

- マス

- ニシン

- イカ

- カニ

サケは北海道の象徴的な魚であり、秋になると川を遡ります。 地元の料理で人気があり、刺身、焼き魚、塩焼きなど、様々な方法で調理できます。

マスは別の種類の鮭で、鮭よりも小さいです。 鮭よりも脂質が多く、刺身や寿司に最適な魚になります。

ニシンは小魚の群れで、北海道の沿岸部でよく見られます。 缶詰や塩漬けにしたり、干物にしたりして食べることがよくあります。

イカは北海道で人気のシーフードで、生で食べたり、グリルしたり、揚げたりできます。 また、寿司や刺身にもよく使われます。

カニは北海道の高級食材で、鍋料理や刺身に人気です。

これらの魚介類に加えて、北海道では秋になるとホタテ、ウニ、ブリなど、さまざまな種類の魚介類を味わうことができます。 北海道の新鮮な海産物は、ぜひ一度お試しください。

北海道の木材資源

北海道は、日本の森林面積のおよそ1/4を占める554万ヘクタールの森林を有し、その質の高い木材で知られています。

北海道で最も多く見られる樹種は以下の通りです。

針葉樹

- トドマツ(エゾマツ)

- カラマツ

- スギ

- ミズナラ

- ヤチダモ

- カバ

北海道で最も多い針葉樹で、建築材やパルプ材として利用されています。

日本産で唯一の落葉針葉樹で、耐久性が高く、建築材や家具材として利用されます。

道南地方で古くから植林されている日本最北限の杉で、高級建築材として利用されます。

広葉樹

北海道を代表する落葉広葉樹で、硬くて美しい木目を持つため、家具材や楽器材として利用されます。

北海道に多く自生する落葉広葉樹で、加工しやすく、家具材やフローリング材として利用されます。

北海道全域に見られる落葉広葉樹で、紙材や薪(まき)として利用されます。

これらの樹種以外にも、北海道にはさまざまな樹木が生育しており、それぞれに特徴的な性質と利用方法があります。

北海道の木材資源は、日本林業において重要な役割を果たしており、建築材、家具材、パルプ材などさまざまな用途で活用されています。 また、近年では、バイオマスエネルギーとしての利用も注目されています。

北海道は、これらの貿易資源を活かして、今後も様々な産業を発展させて、経済成長を図り、貿易を拡大していくことが期待されています。

青森県は最北端の豊かな自然と歴史、文化で更なる経済成長を目指す!

青森県は、本土最北端に位置し、豊かな自然と歴史、文化を有しています。 そのため、多くの貿易資源が存在し、農産物や工業製品、観光資源で東北地方の経済を牽引している県です。 今後は貿易資源を活かした、さらなる経済活動に取り組む必要があります。

青森県の主要な貿易資源は、以下の通りです。

- 農産物

- 水産物

- 工業製品:

- 観光資源

りんご、リンゴジュース、ワイン、牛肉、乳製品、ホタテ貝、毛カニ、昆布、わかめ

青森県は、日本海と太平洋に面した県で、豊かな漁場があります。

主にホタテ、サケ、イカ、マグロ、サバ、タラ、カレイ、ホッケ、ウニ、アワビなど

これらの水産物は、青森県の郷土料理にも、よく使われています。 例えば、ホタテはホタテ焼き、サケは塩焼き、イカはイカフライ、マグロは刺身、サバはフライ、タラは煮付け、ホッケはフライ、ウニは寿司、アワビは刺身や煮付けなど、様々な料理で楽しむことができます。

青森県の水産物は新鮮で美味しいことで知られています。 ぜひ、青森県を訪れて、これらの水産物を味わってみてください。

自動車部品、鉄鋼製品、化学製品、食品加工品、紙製品

白神山地、弘前城、ねぶた祭り、十和田湖、八甲田山

青森県で製造される日本酒の種類と特徴

青森県には多くの魅力的な日本酒が製造されています。 特に有名な銘柄と、それらを製造する酒蔵をいくつかご紹介します。

主要な酒蔵と銘柄

- 西田酒造店 (青森市)

- 八戸酒造 (八戸市)

- 三浦酒造 (弘前市)

- 桃川 (おいらせ町)

- 松緑酒造 (弘前市)

- 鳩正宗 (十和田市)

- 八戸酒類 (五戸工場・八鶴工場)

- 如空(にょくう)

- 八鶴(はちつる)

- 鳴海醸造店 (黒石市)

- 菊乃井(きくのい)

- 稲村屋(いなむらや)

- 六花酒造 (弘前市)

- じょっぱり

- 関乃井酒造 (むつ市)

- 寒立馬(かんだちめ):

田酒(でんしゅ): 青森県産の米にこだわり、醸造アルコールを使用しない純米酒造りに徹しています。 米の旨みが豊かで、すっきりとした飲み口が特徴です。 「幻の酒」とも言われるほど人気が高いです。

喜久泉(きくいずみ): 「田酒」の蔵元が手掛けるもう一つの銘柄で、上品な甘さと清らかな香りが特徴です。

陸奥八仙(むつはっせん): フレッシュでフルーティーな味わいのものが多く、様々なタイプがあります。 特に「赤ラベル」は華やかな香りと酸味と旨味のバランスが良く、人気です。

陸奥男山(むつおとこやま: 八戸酒造の創業以来の銘柄で、地元の米と水にこだわって造られています。

豊盃(ほうはい): 青森生まれの酒造好適米「豊盃米」を使用した日本酒で、蜜のような甘みとほのかな酸味が特徴。 少人数で丁寧に仕込まれています。

桃川: 優れた品質の日本酒で知られており、なめらかでまろやかな味わいが特徴です。

六根(ろっこん): 水と米にこだわり、甘みと酸味のバランスが取れた深い味わいが特徴です。

鳩正宗(はとまさむね): 純米大吟醸など、様々なタイプの日本酒を製造しています。

本州最北端の蔵元です。

青森県ならではの酒造りの特徴

青森県の日本酒は、以下の要素に特徴があります。

- 青森県産酒造好適米

- 青森県オリジナル酵母

- 名水

- 南部杜氏・津軽杜氏

「華吹雪」「華想い」「華さやか」「吟烏帽子(ぎんえぼし)」などの県産米が積極的に使用されています。 特に「華想い」は吟醸酒や大吟醸酒に、「華吹雪」は純米酒用として使われることが多いです。

「まほろば吟」「まほろば醇」などのオリジナル酵母が使用され、青森らしい酒の個性を生み出しています。

世界遺産である白神山地や八甲田山系からの清らかな水が仕込み水として使われています。

洗練された酒造りの技を持つ杜氏たちによって、質の高い日本酒が造られています。

これらの銘柄は、青森県内のお土産店や酒販店、またはオンラインストアなどで購入することができます。 青森の豊かな自然と職人の技が詰まった日本酒をぜひお試しください。

青森県の食肉は、豊かな自然の中で育まれた、質の高いものが特徴です。 青森の澄んだ空気と美味しい水で育った家畜たちは、その肉に旨みを凝縮しています。

青森県の代表的な食肉

- 牛肉

- 豚肉

- 鶏肉

- その他

倉石牛

青森県南部の倉石地区で生産されるブランド牛です。 きめ細かく柔らかな肉質と、上品な風味を持つのが特徴です。 あおもり牛:青森県内で生産された黒毛和牛の総称です。 倉石牛以外にも、多くの美味しい牛肉が「あおもり牛」として販売されています。

ガーリックポーク

青森県産のニンニクを飼料に与えて育てられた豚肉です。 ニンニクの風味が肉にしっかりと移り、風味豊かな味わいが楽しめます。 三元豚:三つの品種を掛け合わせた豚肉で、肉質が柔らかく、脂身が甘いとされています。

青森シャモロック

肉質が引き締まっており、濃厚な旨味が特徴の鶏肉です。 コリコリとした食感が楽しめます。

馬肉

青森県では、馬肉も食文化として根付いています。 赤身肉で、低カロリーかつ高タンパク質な食材です。

青森の食肉を使った料理

青森の食肉は、様々な料理に使われています。

- すき焼き

- しゃぶしゃぶ

- 焼き肉

- 鍋料理

上質な牛肉を薄切りにして、醤油ベースの割り下で煮込む料理です。

牛肉や豚肉を薄いお肉に切り、熱湯にくぐらせて食べる料理です。

様々な部位の肉を焼いて食べる料理です。

地元の野菜と一緒に、牛肉や豚肉を鍋に入れて煮込む料理です。

青森の食肉を購入できる場所

- スーパーマーケット

- 精肉店

- 直売所

大手スーパーから地元のスーパーまで、様々な場所で青森の食肉を購入できます。

地元の精肉店では、新鮮な肉や加工品を手に入れることができます。

農家から直接、肉を購入できる直売所もあります。

青森の食肉を楽しむポイント

- 新鮮なものを選ぶ

- 部位ごとの特徴を楽しむ

- 地元の料理法で食べる

なるべく新鮮な肉を選ぶことで、より美味しくいただけます。

肉の部位によって、味や食感が異なります。

様々な部位を試して、自分のお好みの部位を見つけてみましょう。

地元の料理法で食べることで、青森の食文化を深く味わうことができます。

まとめ

青森の食肉は、その土地の豊かな自然が育んだ、まさに「味」です。 ぜひ、青森を訪れた際には、地元の食肉を味わってみてください。

春の水産資源

青森県は、太平洋と日本海の両方から流入する寒流と暖流が交わる地形のため、豊富な水産資源に恵まれています。 春の水産資源としては、以下のようなものがあります。

- サケ

- アジ

- イワシ

- マグロ

- ホタテ

サケは、青森県の代表的な水産資源です。 日本海側では4月から6月にかけて、太平洋側では5月から7月にかけて、産卵のために川を遡上します。 サケは、刺身や塩焼き、フライなど、さまざまな料理に利用されます。

アジは、青森県の沿岸部で一年を通して漁獲されますが、春は特に脂がのって美味しいと言われています。 アジは、刺身やフライ、煮付けなど、さまざまな料理に利用されます。

イワシは、青森県の沿岸部で春から秋にかけて漁獲されます。 イワシは、刺身や塩焼き、南蛮漬けなど、さまざまな料理に利用されます。

マグロは、青森県の沖合で春から秋にかけて漁獲されます。 マグロは、刺身や寿司、焼き物など、さまざまな料理に利用されます。

ホタテは、青森県の陸奥湾で養殖されています。 ホタテは、刺身や焼き物、フライなど、さまざまな料理に利用されます。

このほか、春に獲れる水産資源としては、カレイ、サバ、カツオ、イカなどがあります。 青森県の春は、豊かな水産資源を味わう絶好の季節です。

青森県で獲れる秋の資産資源

青森県で獲れる秋の水産資源はたくさんありますが、その中でも特に有名なものは以下の通りです。

- サンマ

- サケ

- イカ

- ホタテ

- ウニ

サンマは秋が旬の魚で、脂がのっていてとても美味しいです。 主に塩焼きや刺身で食べられます。

サケも秋が旬の魚で、塩焼きや鍋物、刺身などさまざまな料理に利用できます。

イカは一年を通して獲れますが、秋は特に脂がのっていて美味しいです。 主に刺身や焼き物、天ぷらなどで食べられます。

ホタテは冬が旬の貝類ですが、秋にも獲れます。 主に刺身や焼き物、鍋物などで食べられます。

ウニは冬が旬の食材ですが、秋にも獲れます。 主にそのまま食べたり、寿司や丼物に具材にしたりします。

これらの他にも、青森県では秋には様々な水産資源が獲れます。 ぜひ青森県を訪れて、新鮮な魚介類を味わってみてください。

青森県の木材資源

青森県は、森林面積が約70%と全国でも有数の森林県で、豊富な木材資源を誇ります。 その中でも、代表的な樹種は以下の通りです。

- 青森ヒバ(ヒノキアスナロ)

- スギ

- ブナ

- アカマツ

- クロマツ

日本三大美林の一つに数えられ、青森県の木にも指定されています。 耐久性、抗菌、防虫性に優れ、建築材、家具材、工芸品などに幅広く利用されています。

全国4位の蓄積量を誇り、青森県の木材生産量の大部分を占めます。 建築材、パルプ材、合板材など様々な用途に利用されています。

白神山地の原生林で有名で、家具材、楽器材、木炭などに利用されています。 近年は、美しい木目から内装材としても人気があります。

南部地域で主要な樹種の一つで、建築材、新炭材などに利用されています。 樹脂が多いことから、油脂や塗料の原料としても利用されています。

海岸線に防風林として多く植栽されています。 建築材、新炭材、海岸浸食対策などに利用されています。

上記以外にも、トドマツ、ミズナラ、カバ、ナナメダケなど、様々な樹種の木材が青森県で産出されています。

近年では、これらの木材を活用した地域活性化の取り組みも活発化しており、青森県産の木材を使った家具や工芸品などが人気を集めています。

青森県の木材資源の課題

青森県の木材資源は、豊富な量と多様性という大きな強みを持っています。 しかし、近年は以下のような課題も指摘されています。

- 高齢化による林業従事者の減少

- 山間部の過疎化

- 木材価格の低迷

- 自然災害

これらの課題を克服するためには、林業従事者の育成、山間部の活性化、木材の新たな市場開拓、森林の防災対策などが重要となります。

青森県の木材資源の未来

青森県の木材資源は、地域の宝ともいえる存在です。 課題はありますが、関係者による様々な取り組みによって、その豊かな可能性が今後ますます発揮されていくことが期待されています。

青森県は、これらの貿易資源を活かして、東北地方の経済を牽引しています。 今後も、青森県の貿易資源を活かして、更なる経済成長を目指していくことが必要です。

秋田県は日本有数の製造業集積地で、輸出入の拡大で経済成長を図る!

秋田県は、日本海に面した内陸県であり、豊かな自然と歴史、文化を有しています。 また、多くの企業が立地し、日本有数の農林水産物や製造品、観光資源を保有する県です。 今後は、これらの貿易資源を活かし、輸出入を拡大することで、更なる経済成長に期待する。

秋田県が持つ貿易資源は、以下の通りです。

- 農林産物

- 水産物

- 製造品

- 観光資源

秋田県は、日本有数の米どころであり、また、リンゴ、ナシ、サクランボ、ワインなどの果樹栽培も盛んです。

秋田県は日本海に面した日本有数の漁業県で、豊かな漁場が広がっており、水産物が豊富に水揚げされています。

ハタハタ、マダラ、ブリ、サケ、サクラマス、ヒラメ、イワガキ、アワビ、ナマコ、カニ、イカ、ホタテなど

秋田県は、これらの水産物を活かした郷土料理も豊富です。 例えば、ハタハタを使った「ハタハタの煮付け」、マダラを使った「マダラ焼き」、ブリを使った「ブリしゃぶ」、サケを使った「塩サケ」、サクラマスを使った「サクラマスの塩焼き」、ヒラメを使った「ヒラメの刺身」、イワガキを使った「イワガキの煮付け」、アワビを使った「アワビの刺身」、ナマコを使った「ナマコの煮付け」、カニを使った「カニの甲羅盛り」などです。

秋田県の水産物は、新鮮で美味しいことで知られています。 秋田県を訪れた際には、ぜひ、これらの水産物を味わってみてください。

秋田県は日本有数の製造業集積地であり、多くの企業が立地している地域です。 主な製造品は、自動車部品、鉄鋼、食品、化学品などがあります。

秋田県は、豊かな自然と歴史、文化を有し、主な観光地には男鹿半島、田沢粉、角館、秋田城跡などです。

秋田県で製造される日本酒の種類と特徴

秋田県は「酒どころ」として知られ、高品質な日本酒が数多く製造されています。 特に有名な銘柄や酒蔵をいくつかご紹介します。

特に人気のある銘柄・酒蔵

- 新政(あらまさ)

- 雪の茅舎(ゆきのぼうしゃ)

- 一白水成(いっぱくすいせい)

- 太平山(たいへいざん)

- まんさくの花(まんさくのはな)

- ゆきの美人(ゆきのびじん)

- 刈穂(かりほ)

- 天寿(てんじゅ)

- 福小町(ふくこまち)

- 爛漫(らんまん)

- 出羽鶴(でわつる)

- 千歳盛(ちとせざかり)

1852年創業の老舗酒蔵。 「きょうかい6号酵母(新政酵母)」発祥の蔵として知られ、この酵母を用いた酒造りにこだわっています。 伝統的な「生酛造り」で、深いコクと強い旨みが特徴です。 人気の銘柄は「No.6(ナンバーシックス)」「Colors(カラーズ)」「陽乃鳥(ひのとり)」など。 特に「No.6」は入手困難なほどの人気です。

齋彌酒造店が醸す銘柄。 数々の賞を受賞しており、秋田を代表する日本酒の一つです。 「秘伝山廃 純米吟醸」などが人気で、飲み口の良さが特徴です。

福禄寿酒造が醸す銘柄。 甘口・フルーティーなタイプが多く、日本酒初心者にもおすすめです。 「Premium 純米大吟醸」などが人気です。

小玉醸造が醸す銘柄。 「生酛造り」や吟醸酒を主力としており、国内外で高い評価を受けています。 代表的な辛口酒「大平山 辛口」などが有名です。

その他の主要な銘柄・酒蔵

日の丸醸造が醸す銘柄。 柔らかい軟水で醸したまろやかな味わいが特徴です。 「純米大吟醸 まんさくの花」などが人気です。

秋田醸造が醸す銘柄。 料理に合う穏やかな香りとやわらかな口当たりが特徴です。

秋田清酒が醸す銘柄。 山廃仕込みの超辛口酒「刈穂 超辛口+12 山廃純米」などが有名です。

天寿酒米研究会が醸す銘柄。 「鳥海山 純米大吟醸」などが人気です。

木村酒造が醸す銘柄。 「福小町 大吟醸」などが有名です。

秋田銘醸が醸す銘柄。 長年親しまれている「爛漫 普通酒」の他、特定名称酒も豊富です。

出羽鶴酒造が醸す銘柄。

千歳盛酒造が醸す銘柄。

これらの他にも、秋田県には個性豊かな酒蔵と銘柄が多数存在します。 秋田県産の酒米(秋田酒こまち、美郷錦、吟の精、一穂積、百田など)を使った日本酒も多く、それぞれの銘柄で異なる味わいを楽しめます。

秋田県の食肉は、豊かな自然の中で育まれた質の高いものが特徴です。 特に、牛肉は「秋田牛」というブランドがあり、その風味豊かな味わいが人気を集めています。

秋田県の代表的な食肉

- 秋田牛

- 日本短角牛

- 豚肉

- 鶏肉

秋田牛は、秋田県が誇るブランド牛です。 豊かな自然の中でじっくりと育まれた秋田牛は、きめ細やかな肉質と上品な味わいが特徴です。 霜降りが美しく、口の中でとろけるような食感も魅力です。

日本短角牛は、秋田県内で古くから飼育されている品種です。 赤身が豊富で、あっさりとした味わいが特徴です。 すき焼きやしゃぶしゃぶなど、様々な料理に利用されています。

秋田県産の豚肉は、旨みが強く、肉質が柔らかいのが特徴です。 特に、ブランド豚として知られる「比内地鶏」の肉も人気があります。

比内地鶏は、秋田県を代表するブランド鶏です。 肉質が引き締まっており、歯ごたえと旨みがバランスよく楽しめます。

秋田県の食肉を使った料理

秋田県の食肉は、郷土料理にも多く使われています。

- きりたんぽ鍋

- だまこ鍋

-

秋田県南部地方に伝わる郷土料理で、豚肉や鶏肉、野菜などを味噌仕立てで煮込んだものです。

- 稲庭うどん

-

細くて長い麺が特徴のうどんは、牛肉や鶏肉と一緒にいただくこともできます。

秋田県を代表する鍋料理で、秋田牛や比内地鶏など、地元の食材がたっぷり楽しめます。

食肉を購入できる場所

秋田県内のスーパーマーケットや肉専門店、道の駅などで、秋田県産の食肉を購入することができます。 また、オンラインショップでも取り扱っている場合があります。

まとめ

秋田県の食肉は、質が高く、様々な料理に利用できます。 秋田を訪れた際には、ぜひ地元の食肉を使った料理を味わってみてください。

春の水産資源

秋田県は、日本海に面した内陸県であり、海岸線の長さは、約1,000kmに及びます。 そのため、日本海沿岸で獲れる魚介類の種類が豊富です。

春の秋田県で獲れる水産資源の代表格は、やはり「ハタハタ」です。 ハタハタは、秋田県の県魚であり、冬から春にかけての旬の魚です。 身が引き締まり、脂がのったハタハタは、刺身や寿司、焼き物など、さまざまな料理で楽しめます。

そのほか、春に獲れる主な水産資源としては、以下のものが挙げられます。

イカ、サバ、アジ、メバル、カサゴ、ヒラメ、ホタテ、サケ、マス

イカは、秋田県の沿岸で多く獲れる魚介類です。 イカの刺身や寿司は、秋田の郷土料理として有名です。

サバやアジは、秋田県の近海でよく見られる魚です。 サバは刺身や塩焼き、アジは刺身やフライなどで食べられます。

メバルやカサゴは、秋田県の沿岸で定置網漁などで獲れる魚です。 メバルは煮付けや唐揚げ、カサゴは煮付けや天ぷらなどで食べられます。

ヒラメやホタテは、秋田県の近海で養殖も盛んに行われています。 ヒラメは刺身や寿司、ホタテは焼き物やしゃぶしゃぶなどで食べられます。

サケやマスは、秋田県の川で遡上する魚です。 サケは刺身や塩焼き、マスは刺身やフライなどで食べられます。

このように、秋田県では、春にさまざまな水産資源が獲れます。 春の訪れとともに、秋田の海から、さまざまな魚介類が水揚げされます。

秋田県で獲れる秋の水産資源

秋田県で獲れる秋の水産資源は、以下のようなものがあります。

- サケ

- イワナ

- マス

- ハタハタ

- 牡蠣

サケは秋田県の代表的な魚介類であり、特に秋が旬です。 塩焼き、刺身、鍋など、さまざまな料理に利用できます。

イワナは淡水魚で、清流に生息しています。 塩焼きや唐揚げなど、さまざまな料理に利用できます。

マスは淡水魚で、湖や川に生息しています。 塩焼きやムニエルなど、さまざまな料理に利用できます。

ハタハタは秋田県で「しょっつる」と呼ばれる魚醤の原料となる魚です。 塩焼きや干物など、さまざまな料理に利用できます。

カキは、秋田県の日本海沿岸で養殖されている貝類です。 生で食べたり、鍋や汁物に使ったりできます。

これらは、秋田県で獲れる秋の水産資源のほんの一例です。 その他にも、タコ、イカ、エビなど、さまざまな魚介類が獲れます。 秋田県を訪れた際には、ぜひ旬の魚介類を味わってみてください。

秋田県の木材資源

秋田県の森林面積は、県土の約7割を占め、全国でも有数の森林県です。 森林蓄積量は約1億9500万立方メートルで、全国の約3.5%を占めています。

秋田県の木材資源として主要な樹種は以下の通りです。

- スギ

- ヒノキ

- ブナ

- ナラ

- カヤ

秋田県の代表的な樹種であり、森林蓄積量の約9割を占めています。 良質な木材として知られており、住宅建築や家具などに広く利用されています。

スギに次いで多い樹種です。 抗菌、防虫効果があり、風呂桶やサッシなどに利用されています。

広葉樹の中では最も多く、主に天然林で生育しています。 家具や楽器などに利用されています。

家具やフローリングなどに利用されています。

秋田県の天然記念物に指定されている樹種で、高級家具などに利用されています。

その他にも、ミズナラ、トチ、ケヤキ、モミなど様々な樹種が分布しています。

近年では、秋田県産木材の利用促進に向けた取り組みが活発化しており、公共建築物における地産材の使用や、木造住宅の普及などが進められています。

秋田県は、これらの貿易資源を活かし、輸出入を拡大することで、経済成長を図っています。

岩手県は豊かな自然と歴史、文化で資源を活かした経済成長を目指す!

岩手県は、豊かな自然と歴史、文化に恵まれています。 これらを活かした、豊富な農林水産物や製造品、多くの観光資源の一つである温泉など、さまざまな貿易資源を有している県です。 今後は貿易資源を活かして、更なる経済成長を目指すことに期待する。

岩手県の主要な貿易資源としては、以下の通りです。

- 農林産物

- 水産物

- 製造品

- 観光資源

岩手県は、米、リンゴ、ワイン、牛乳、乳製品などの豊富な農林産物に恵まれています。

岩手県は、三陸海岸を有する日本海側の県です。

三陸海岸は、豊かな漁場として知られ、様々な水産物が水揚げされています。

サケ、サンマ、イワシ、アジ、サバ、マグロ、カツオ、マダイ、ヒラメ、ブリ、ホタテ、カキ、ウニ、ワカメ、昆布、アワビなど

岩手県の水産物は、新鮮で美味しいことで知られています。 また、岩手県は様々な水産加工品も製造されており、全国に流通しています。

岩手県は、自動車部品、鉄鋼、機械、食品、化学品などの製造品を製造している県です。

岩手県には、白神山地、平泉、盛岡城、山田温泉、花巻温泉など、多くの観光資源があります。

岩手県で製造される日本酒の種類と特徴

岩手県は「南部杜氏」という日本三大杜氏の一つを輩出する、日本酒造りの盛んな地域です。 ここでは、岩手県で製造される代表的な日本酒の銘柄と、その特徴についてご紹介します。

岩手県の日本酒の特徴

岩手県の日本酒は、一般的に「濃醇甘口」と評されることが多いです。 寒い地域で造られる日本酒は辛口が多い傾向にありますが、岩手県のお酒は濃厚な味わいが特徴とされています。 また、岩手県産のオリジナル酒米(「結の香」「吟ぎんが」など)、麹菌(「黎明平泉」など)、酵母を使用し、地域に根ざした酒造りが行われています。 口当たりが柔らかく、和洋問わず様々な料理に合う食中酒としても適しています。

主な日本酒銘柄と酒蔵

岩手県には多くの酒蔵があり、それぞれが個性豊かな日本酒を製造しています。 以下に代表的な銘柄と酒蔵をいくつかご紹介します。

- 南部美人(なんぶびじん)

- 赤武(あかぶ)

- あさ開(あさびらき)

- 廣喜(ひろき)

- 喜久盛(きくざかり)

- 岩手誉(いわてほまれ)

- 世嬉の一(せきのいち)

- 浜千鳥(はまちどり)

- 月の輪(つきのわ)

- 菊の司(きくのつかさ)

- 酔仙(すいせん)

- 泉金酒造(せんきんしゅぞう)

- 福来(ふくらい)

二戸市にある「南部美人」は、国内外で高い評価を受けている岩手を代表する酒蔵です。 フルーティーな香りとふくらみのある味わいが特徴で、航空会社の機内酒としても提供されています。

盛岡市に蔵を構える「赤武酒造」は、東日本大震災で被災しながらも復活を遂げた酒蔵です。 若き杜氏が手掛ける「AKABU」シリーズは、フレッシュで香りの豊かな味わいが人気を集めています。

盛岡市にある「あさ開」は、創業150年の歴史を持つ酒蔵で、全国新酒鑑評会で多くの金賞受賞歴を誇ります。 上品で香り高い吟醸系の日本酒を得意としています。

紫波町にある「廣田酒造店」の銘柄で、南部杜氏初の女性杜氏が酒造りを手掛けていることでも知られています。 地元の米にこだわり、すっきりとした味わいが特徴です。

北上市の「喜久盛酒造」は、「喜久盛」や「鬼剣舞」が代表銘柄ですが、近年は斬新なネーミングとラベルで人気の「タクシードライバー」も注目されています。

奥州市の「岩手銘醸」が手掛ける銘柄で、地域密着型で地元産の酒米にこだわった酒造りを行っています。 「玉の春」「天瓢」なども製造しています。

一関市にある「世嬉の一酒造」は、日本酒だけでなくクラフトビール「いわて蔵ビール」も手掛けています。 深い味わいの日本酒が魅力です。

釜石市の「浜千鳥」は、三陸海岸沿いの環境で育まれる、さらりとした口当たりが特徴です。

紫波町の「月の輪酒造店」は、南部杜氏発祥の地で長きにわたり酒造りを行う蔵元です。

雫石町の「菊の司酒造」は、岩手県産の酒造好適米を使用し、無濾過にこだわった酒造りをしています。 「七福神」という銘柄も手掛けています。

陸前高田市にある「酔仙酒造」は、「酔仙」「雪っこ」などの銘柄で知られています。

岩泉町の「泉金酒造」は、「龍泉八重桜」などの銘柄を製造しています。

久慈市の「福来」は、岩手県産の酒米「吟ぎんが」と岩手県産の酵母を使った「オール岩手」の日本酒が特徴です。

これらの銘柄以外にも、岩手県には多くの魅力的な日本酒があります。 それぞれの酒蔵が独自のこだわりを持ち、岩手の豊かな自然と南部杜氏の技が織りなす美味しい日本酒をぜひお試しください。

岩手県の食肉は、豊かな自然で育まれた質の高いものが特徴です。 特に、いわて短角牛や前沢牛といったブランド牛は、全国的に高い評価を得ています。

岩手県の代表的な食肉

- いわて短角牛

- 前沢牛

- 岩手県産豚肉

- その他の食肉

岩手県は、日本一の短角種生産地です。 澄んだ空気と水、豊富な牧草で育ったいわて短角牛は、赤身が豊富でヘルシーでありながら、旨みが凝縮された味わいが魅力です。

奥州藤原氏ゆかりの奥州市前沢地区で育まれた前沢牛は、きめ細やかな肉質と上品な味わいが特徴です。 A5ランクの最高級肉として知られ、贈答品としても人気があります。

岩手県産豚肉は、三元豚をはじめ、さまざまな品種が生産されています。 特に、いわて純情豚**は、豊かな風味と柔らかな肉質が特徴です。

岩手県産鶏肉:地域の飼料で育った鶏肉は、肉質が引き締まっており、風味豊かです。 岩手県産羊肉:広大な草原で育った羊肉の風味は格別です。 ジビエ:鹿肉や猪肉など、野生動物の肉は、地域の味として親しまれています。

岩手県の食肉を使った料理

岩手県の食肉は、さまざまな料理に使われます。

- 焼肉

- すき焼き

- しゃぶしゃぶ

- ソーセージ

いわて短角牛や前沢牛を使った焼肉は、岩手県ならではの味覚です。

上質な肉質の牛肉を使ったすき焼きは、家庭料理としても人気です。

薄切り肉をしゃぶしゃぶしていただく料理は、肉の旨みを最大限に引き出します。

地域の食材を使ったソーセージは、風味豊かで、お土産としても人気です。

岩手県の食肉を購入できる場所

- 道の駅

- スーパーマーケット

- 精肉店

- オンラインショップ

地域の特産品を取り扱う道の駅では、新鮮な肉を購入できます。

大型のスーパーマーケットでは、ブランド牛や地元産の肉が販売されています。

地元の精肉店では、新鮮な肉を様々な部位で手に入れることができます。

岩手県の特産品を取り扱うオンラインショップでは、全国各地へのお取り寄せが可能です。

まとめ

岩手県の食肉は、豊かな自然で育まれた質の高いものが特徴です。 特に、いわて短角牛や前沢牛といったブランド牛は、全国的に高い評価を得ています。 岩手県を訪れた際は、ぜひ地元の食肉を味わってみてください。

春の水産資源

岩手県の春の水産資源は、主に以下のとおりです。

- サケ

- アジ

- イカ

- サバ

- ヒラメ

岩手県はサケのふるさととして知られており、毎年春になると、北海道から下ってくるサケの漁が盛んになります。 サケは脂ののった刺身や塩焼き、ちゃんちゃん焼きなどで人気です。

春から初夏にかけて、岩手県の沿岸でアジの漁が盛んになります。 アジは、刺身やフライ、煮魚などで人気です。

岩手県の沿岸はイカの好漁場として知られており、春から秋にかけて、イカの漁が盛んになります。 イカは、刺身や天ぷら、塩辛などで人気です。

岩手県の沿岸では、春から夏にかけてサバの漁が盛んになります。 サバは、刺身や塩焼き、フライなどで人気です。

岩手県の沿岸では、春から夏にかけてヒラメの漁が盛んになります。 ヒラメは、刺身や寿司、ムニエルなどで人気です。

その他にも、春になると獲れる水産資源としては、以下のような魚や貝類があります。

イワシ、カタクチイワシ、イカナゴ、ホタテ、ウニ、カキ、ワカメ、コンブ

岩手県の春は、海の幸が豊富に獲れる季節です。 ぜひ、岩手県の海の幸を堪能してみてください。

岩手県で獲れる秋の水産資源

岩手県で秋に獲れる水産資源は以下の通りです。

- サンマ

- サケ

- イカ

- 牡蠣

- ウニ

サンマは秋に日本沿岸に渡ってくる回遊魚です。 脂肪が多く、栄養価が高いため、食用として人気があります。 さんまは焼いたり、煮たり、揚げたりして食べることができ、塩焼きが最も人気のある調理法です。

サケは、岩手県で最も人気のある魚介類の一つです。 秋に産卵のために川を遡り、産卵します。 サケは刺身、塩焼き、鍋物などさまざまな料理に利用できます。

イカは、秋に岩手県の沿岸でよく獲れる魚介類です。 イカは刺身、天ぷら、焼き物などさまざまな料理に利用できます。

カキは岩手県でよく獲れる貝類です。 カキは生で食べたり、鍋物やスープに使ったりできます。

ウニは岩手県で秋に獲れるウニの一種です。 ウニは生で食べたり、寿司やその他の料理に使ったりできます。

これらの水産資源はすべて、岩手県の魚市場やスーパーで購入できます。 また、多くのレストランで新鮮な食材を使った料理を楽しむこともできます。

岩手県の木材資源

岩手県は、全国でも有数の木材生産地です。 森林面積は約200万ヘクタールで、県土の約7割を占めています。 この豊富な森林資源から、多様な樹種の木材が産出されています。

主な樹種

針葉樹

- スギ

- カラマツ

- トウヒ

- アカマツ

- ナラ

- ブナ

- カシワ

- ケヤキ

岩手県で最も多く栽培されている樹種です。 住宅や家具などの建築材として広く利用されています。

成長が早く、寒冷地にも適した樹種です。 土木資材やパルプ材として利用されています。

楽器の材料として有名な樹種です。 近年は、建築材や家具材として利用されています。

岩手県の木に指定されている樹種です。 耐久性が高く、神社仏閣の建築材として古くから利用されています。

広葉樹

家具材やフローリング材として人気が高い樹種です。 木目が美しく、強度も高いため、高級材として扱われています。

木質が硬く、衝撃に強い樹種です。 野球のバットや木槌などの材料として利用されています。

木目が細かく、美しい光沢を持つ樹種です。 高級家具材として利用されています。

強度が高く、耐久性に優れた樹種です。 寺院建築や橋梁の材料として古くから利用されています。

その他

上記以外にも、サクラ、イタヤカエデ、ミズナラ、トチノキなど、様々な樹種の木材が産出されています。 近年では、これらの木材を活かした木工製品や工芸品も注目を集めています。

岩手県の木材資源は、県にとって重要な財産です。 今後も、この資源を有効活用しながら、持続可能な林業の発展に取り組んでいくことが重要です。

岩手県は、これらの貿易資源を活かして、更なる経済成長を目指すことが可能です。

山形県は日本有数の農林水産業や製造業などで更なる輸出拡大を目指す

山形県は、農業、林業、水産業、工業など多様な産業が盛んです。 その中でも、特に米やぶどう、自動車部品は主要産業で輸出もされており、日本有数の温泉地は国内外から多くの観光客が訪れ、貿易資源として注目されています。 今後は貿易資源を活かし、輸出拡大に期待する。

山形県の主要な貿易資源としては、以下の通りです。

- 農産物

- 水産物

- イカ:(スルメイカ、ヤリイカ)

- 魚:サバ、イワシ、ハタハタ、マダイ、ヒラメ、メバル

- 貝:ホタテ、アサリ、ムール貝

- カニ:ズワイガニ、毛ガニ

- エビ:甘エビ、赤エビ

- 工業製品

- 観光資源

山形県は、米、野菜、果物、畜産物などの生産が盛んです。 特に米は、県の主要産業であり、全国でも有数の生産量を誇っています。 また、日本有数のぶどう生産地であり、フルーツワインやジャムなどの加工品も輸出している県です。

山形県は、日本海に面した県で、豊かな漁場が広がっています。

これらの水産物は、新鮮で美味しいことで知られており、県内外から多くの観光客が訪れています。 また、山形県の漁場は、地域経済の柱の一つとなっており、漁場従事者の多くが、日々の生活を漁業で支えています。 山形県の水産物は、今後も持続的な展開が期待されています。

山形県は自動車部品、精密機械、化学製品などの製造業が盛んなところになります。 特に自動車部品は、県の主要産業であり、国内外で高いシェアを誇る工業製品です。

山形県には、蔵王連峰、山形城、鶴岡城など豊富な観光資源に恵まれています。 また、山形県は、日本有数の温泉地としても知られており、国内外から多くの観光客が訪れるところです。

山形県で製造される日本酒の種類と特徴

山形県は「吟醸王国」と呼ばれるほど、吟醸酒を中心に高品質な日本酒が多く製造されています。 代表的な銘柄や蔵元をいくつかご紹介します。

代表的な銘柄・蔵元

- 十四代(じゅうよんだい):高木酒造(村山市)

- 出羽桜(でわさくら):出羽桜酒造(天童市)

- くどき上手(くどきじょうず):亀の井酒造(鶴岡市)

- 楯野川(たてのかわ):楯の川酒造(酒田市)

- 東光(とうこう):小嶋総本店(米沢市)

- 山形正宗(やまがたまさむね):水戸部酒造(天童市)

- 麓井(ふもとい):麓井酒造(酒田市)

- 米鶴(よねつる):米鶴酒造(高畠町)

- 初孫(はつまご):東北銘醸(酒田市)

- 白露垂珠(はくろすいしゅ):竹の露(鶴岡市)

- 樽平(たるへい):樽平酒造(川西町)

入手困難な日本酒の代名詞とも言える銘柄で、芳醇な香りと透明感のある味わいが特徴です。 「酒未来」「龍の落とし子」「羽州誉」といった独自の酒米開発も行っています。

吟醸酒ブームの先駆けとなった「桜花吟醸酒」が有名です。 フルーティーで爽やかな味わいで、海外でも高く評価されています。

個性的なネーミングと、華やかな香りと旨味が特徴の銘柄です。 「ばくれん」などの人気商品もあります。

全量純米大吟醸に特化した酒造りを行っている蔵元です。 クリアな飲み口と上品な香りが特徴です。

創業400年以上の歴史を持つ老舗蔵元で、伝統的な酒造りを守りながらも新しい挑戦を続けています。

「稲造」など、自家栽培の酒米を使ったお酒も手掛けています。

「美酒辛口」など、和食との相性が良い辛口の日本酒が特徴です。

これらはごく一部で、山形県には他にも数多くの素晴らしい酒蔵と銘柄があります。 山形県酒造組合の公式サイトなどでも、より詳しい情報が掲載されていますので、ぜひご覧になってみてください。

山形県の食肉は、その豊かな自然と長い歴史の中で培われた独自の美味しさが特徴です。 特に牛肉は有名で、「総称 山形牛」としてブランド化されています。

山形県の食肉の魅力

- 山形牛

- 米沢牛

- 豚肉

- その他

寒暖差の激しい気候の中で育つ牛たちは、寒暖の繰り返しで肉の間に脂が細かく入り、上質な肉質となります。 自然豊かな環境で育った牛肉は、きめ細やかな肉質と豊かな風味を誇ります。

山形牛の中でも特に有名なのが米沢牛です。飼育基準が厳しく、品質の高さで知られています。

山形豚は、地元の飼料で育てられ、肉質が柔らかく、甘みが特徴です。 米沢豚一番育ち、よねざわ村上天元豚など、様々なブランド豚も存在します。

馬肉や鶏肉なども、地元で大切に育てられ、新鮮なものが楽しめます。

食肉を楽しめる場所

- 焼肉店

- 精肉店

- 直売所

山形牛をはじめ、地元産の肉を堪能できる焼肉店が数多くあります。

地元のスーパーや精肉店でも、新鮮な山形の肉を購入できます。

農産物直売所では、地元の農家が育てた肉を直接購入することも可能です。

おすすめの楽しみ方

- 地元の食材との組み合わせ

- 郷土料理

- イベント

山形は、米や野菜など、美味しい食材がたくさんあります。 地元の食材と肉を組み合わせて、様々な料理を楽しむことができます。

芋煮など、山形の郷土料理には、肉を使ったものもたくさんあります。

各地で開催される食のイベントでは、山形の肉を使った料理を試食できるチャンスがあります。

まとめ

山形県の食肉は、その品質の高さだけでなく、地元の豊かな自然と文化が育んだ深い味わいが魅力です。 ぜひ、山形を訪れた際には、地元の肉料理を味わってみてください。

春の水産資源

山形県で獲れる春の水産資源は、多種多様で、旬を迎えるものが多く、まさに春の味覚の宝庫と言えるでしょう。 なお、山形県では、海面漁業と内水面漁業の両方が盛んです。 海面漁業では、サケ、マス、マダイ、アジ、サバ、イカなどが漁獲されます。 内水面漁業では、ハタハタ、ワカサギ、サケ、マスなどが漁獲されます。

春の山形県で獲れる水産資源の特徴としては、以下のようなものが挙げられます。

サケ、マスが産卵のために遡上する

山形県は、サケ、マスの産卵場として重要な位置を占めています。 特に、庄内浜や米沢市周辺の河川では、春になるとサケ、マスが産卵のために遡上してきます。

マダイ、アジ、サバなどの回遊魚が接岸する

春になると、マダイ、アジ、サバなどの回遊魚が接岸してきます。 これらの魚は、刺身や寿司、煮魚など、さまざまな料理に使われ、人気があります。

ワカサギ漁が解禁される

山形県は、ワカサギの漁獲量が日本一の県です。 春になると、ワカサギ漁が解禁され、各地でワカサギの漁が行われます。 ワカサギは、フライや天ぷら、味噌汁など、さまざまな料理に使われ、春の山形の味覚として人気があります。

具体的には、以下の魚種が漁獲されます。

- サクラマス

- タラ

- カレイ

- イカ

- ホタテ

- ワカメ

- アサリ

- カキ

・旬の時期:3月~5月

・味の特徴:脂がのっていて、身は引き締まっている。

・おすすめの調理方法:刺身や寿司、塩焼き、煮付け

・旬の時期:3月~4月

・味の特徴:身は白く、淡白な味わいで、上品な甘みがある。

・おすすめの調理方法:刺身や鍋料理、揚げ物

・旬の時期:3月~5月

・味の特徴:身は厚く、弾力があり、淡白な味わいで上品な甘みがある。

・おすすめの調理方法:煮付け、揚げ物、塩焼き

・旬の時期:3月~5月

・味の特徴:身は甘みがあり、歯ごたえが良い。

・おすすめの調理方法:刺身、寿司、天ぷら、煮物

・旬の時期:3月~5月

・味の特徴:甘みがあり、歯ごたえが良い。

・おすすめの調理方法:刺身、焼き物、バター焼き、鍋物

・旬の時期:3月~4月

・味の特徴:磯の香りが強く、歯ごたえが良い。

・おすすめの調理方法:酢の物、味噌汁、和え物

・旬の時期:3月~5月

・味の特徴:旨味が強く、砂抜きが重要。

・おすすめの調理方法:酒蒸し、味噌汁、ボンゴレパスタ

・旬の時期:1月~3月

・味の特徴:濃厚な旨味とクリーミーな食感。

・おすすめの調理方法:生食用、焼きガキ、カキフライ

上記以外にも、山形県では春にさまざまな水産資源が獲れます。 ぜひ、山形県を訪れた際は、旬の魚介類を味わってみてください。

補足:上記の旬の時期は、年によって多少前後する場合があります。

山形県で獲れる秋の水産資源

山形県で獲れる秋の水産資源はたくさんあります。 その中でも特に有名なものは以下の通りです。

- サケ

- イワナ

- マス

- ハタハタ

- 牡蠣

サケは山形県の代表的な魚介類であり、秋になると脂がのって最も美味しくなります。 刺身、焼き魚、鍋物など様々な料理に利用できます。

イワナは清流に生息する淡水魚で、身が引き締まっていて味が良いのが特徴です。 塩焼きや唐揚げなど、様々な料理に利用できます。

マスはサケ科の魚で、サケよりも淡白な味わいが特徴です。 刺身や塩焼き、ムニエルなど、様々な料理に利用できます。

ハタハタは秋田県の名産魚として知られていますが、山形県でも獲れます。 塩焼きや干物など、様々な料理に利用できます。

カキは冬が旬のイメージが強いですが、山形県では秋にも獲れることができます。 ぷりぷりの身の濃厚な味わいが特徴です。 生で食べたり、鍋物や酒蒸しにしたりして楽しめます。

これらの魚介類は、山形県の各地の市場やスーパーマーケットで購入することができます。 また、山形県には多くの温泉地があり、温泉旅館などで新鮮な魚介類を使った料理を味わうこともできます。

山形県の木材資源

山形県は、県土の約7割が森林に覆われています。 森林は、木材の供給、美しい自然景観の形成や水源の涵養(かんよう)、県土の保全や地球温暖化の防止など、多面的な機能を持っていて、県民生活に大きく貢献してます。

山形県の森林に生育している主要な樹種は以下の通りです。

- スギ

- アカマツ

- ヒノキ

- カラマツ

- ナラ

- ケヤキ

- サクラ

山形県を代表する樹種で、県内の森林面積の約4割を占めています。 建築材や家具の材料として広く利用されています。

スギに次いで多く、海岸沿いの山林に多く生育しています。 住宅の構造材や防風林として利用されています。

香りが良く、高級木材として知られています。 仏壇や和室の材料として利用されています。

成長が早く、人工林として多く植栽されています。 パルプ材や土木用材として利用されています。

家具や建具の材料とし利用されています。

家具や楽器の材料として利用されています。

花見の名所として知られるサクラは、木材としても利用されています。 家具や建具の材料として利用されています。

これらの樹種以外にもブナ、コナラ、トチノキ、カエデ、ミズナラなど、様々な樹種が山形県の森林に生育しています。

近年は、これらの木材資源を有効活用するため、様々な取り組みが行われています。 例えば、地元産の木材を使った住宅の普及や、木質バイオマスの利用促進などが挙げられます。

山形県は、豊かな森林資源を活かして、今後も地域経済の発展と環境保全に貢献していくことが期待されています。

これらの貿易資源を活かし、山形県は今後も輸出を拡大していくことが期待されています。

宮城県は自然や地域に恵まれ、東北地方の貿易拠点として発展を目指す

宮城県は、東北地方の東部に位置し、太平洋に面した三陸海岸や仙台平野など自然に恵まれた地域です。 また、仙台市は東北地方の中心都市であり、交通、物流の要街となっています。 これらの条件は貿易に適し、貿易資源を活かして更なる貿易拠点として発展に期待する。

宮城県の主要な貿易資源としては、以下の通りです。

- 農林産物

- 水産物

- 工業製品

- 観光資源

宮城県は、米、麦、大豆、野菜、果物、畜産物などの農林産物が豊富に生産されています。

宮城県は、三陸海岸に面した県で、豊かな海の幸に恵まれています。

マグロ、カツオ、サバ、イワシ、アジ、サケ、タラ、カレイ、ホタテ、カキ、ワカメ、昆布、海苔など

これらの水産物は新鮮で美味しいことで知られており、全国各地に輸出されています。 また、宮城県には、これらの水産物を活かした郷土料理が数多くあります。 例えば、牡蠣の炊き込みご飯、海鮮丼、さんまの塩焼き、ホタテ焼き、カキフライなどです。

宮城県は、水産物が盛んな県であり、美味しい海の幸を堪能することができます。

宮城県は自動車、鉄鋼、造船、電気機械、化学工業などの工業が盛んです。

宮城県は、三陸海岸、仙台城跡、秋保温泉など、多くの観光資源が豊富にあります。

宮城県で製造される日本酒の種類と特徴

宮城県で製造される日本酒は非常に多く、それぞれ特徴があります。 宮城県の日本酒は、一般的に淡麗辛口で、すっきりとしたキレの良い味わいが特徴とされています。 これは、東北の厳しい寒さを利用した低温長期発酵の技術によって生み出されます。 また、宮城県独自の酒造好適米である「蔵の華」や「吟のいろは」などが使用され、豊かな米の風味と繊細な口当たりが魅力です。

主要な銘柄と酒蔵

- 浦霞(うらかすみ):株式会社佐浦(塩竈市)

- 一ノ蔵(いちのくら):株式会社一ノ蔵(大崎市)

- 日高見(ひたかみ):株式会社平孝酒造(石巻市)

- 伯楽星(はくらくせい):株式会社新澤醸造店(大崎市)

- 宮寒梅(みやかんばい):合名会社寒梅酒造(大崎市)

- 勝山(かつやま):仙台伊澤家 勝山酒造(仙台市泉区)

- 墨廼江(すみのえ):墨廼江酒造株式会社(石巻市)

- 乾坤一(けんこんいち):有限会社大沼酒造店(柴田郡村田町)

- 萩の鶴(はぎのつる):萩野酒造株式会社(栗原市)

- 雪の松島(ゆきのまつしま):大和蔵酒造株式会社(黒川郡大和町)

- 阿部勘(あべかん):阿部勘酒造株式会社(塩竈市)

- 鳳陽(ほうよう):合資会社内ヶ崎酒造店(富谷市)

- 山和(やまわ):株式会社山和酒造店(加美郡加美町)

- 黄金澤(こがねさわ):合名会社川敬商店(遠田郡美里町)

- 天上夢幻(てんじょうむげん):株式会社中勇酒造店(加美郡加美町)

- 栗駒山(くりこまやま):千田酒造株式会社(栗原市)

- 綿屋(わたや):金の井酒造株式会社(栗原市)

- 澤乃泉(さわのいずみ):石越醸造株式会社(登米市)

- 水鳥記(みずとりき):株式会社角星(気仙沼市)

- 蒼天伝(そうてんれん):株式会社男山本店(気仙沼市)

- 蔵王(ざおう):蔵王酒造株式会社(白石市)

- 真鶴(まなづる):株式会社田中酒造店(加美郡加美町)

- 宝船浪の音(たからぶねなみのおと):有限会社佐々木酒造店(名取市)

宮城を代表する老舗蔵の一つで、やわらかな味わいと端正なキレが特徴です。 「浦霞 禅 純米吟醸」は吟醸酒ブームの火付け役とも言われています。

多種多様な日本酒を製造しており、「一ノ蔵 特別純米酒 超辛口」などが有名です。 スパークリング日本酒「すず音」も人気があります。

「辛口といえば日高見」と称されるほど、魚介類によく合う辛口の日本酒が特徴です。

「究極の食中酒」をコンセプトにしており、料理の味を引き立てるすっきりとした味わいが特徴です。

「一杯で旨い酒」をコンセプトに、華やかな香りと優しい口当たりが特徴の日本酒を醸しています。

伊達家御用蔵の歴史を持つ老舗で、精緻な造りがもたらす心地よい香りと米の旨味が楽しめる日本酒が特徴です。

キレの良さとふくよかな旨味を兼ね備えた日本酒が人気です。

村田町で300年以上の歴史を持つ酒蔵で、伝統的な中に新しい感性を取り入れた酒造りを行っています。

これらの他にも、宮城県には多くの酒蔵があり、それぞれが個性豊かな日本酒を製造しています。 お好みの味わいに合わせて、ぜひ色々な銘柄を試してみてください。

宮城県の食肉は、質が高く、種類も豊富です。 特に、仙台牛は日本三大和牛の一つとして知られ、その風味豊かな味わいは多くの人を魅了します。

宮城県の代表的な食肉

- 仙台牛

- 牛タン

- みやぎポーク

- 鶏肉

宮城県産の黒毛和牛で、きめ細やかな肉質ととろけるような脂が特徴です。 すき焼きやステーキなど、様々な料理で楽しむことができます。

仙台名物の牛タンは、厚切りでジューシーな食感が魅力です。 麦飯との組み合わせが定番です。

宮城県産の豚肉で、旨みが強く、肉質が柔らかいのが特徴です。 ロースやバラなど、様々な部位があります。

地鶏や若鶏など、様々な種類の鶏肉が生産されています。 焼き鳥や親子丼など、様々な料理に利用されます。

宮城県の食肉の魅力

- 新鮮さ

- 安全性

- 多様性

生産地が近いことから、新鮮な状態で食卓に届きます。

厳しい品質管理のもとで生産されているため、安心して食べることができます。

様々な品種や部位の肉があり、料理の幅が広がります。

食肉を使った料理

宮城県の食肉は、地元の食材との組み合わせも楽しめます。

- 牛タン定食

- すき焼き

- 豚汁

- 鶏めし

仙台の名物料理で、厚切りの牛タンを塩味で焼き上げたものです。

仙台牛を使ったすき焼きは、上品な味わいが特徴です。

みやぎポークを使った豚汁は、体が温まる一品です。

地鶏を使った鶏めしは、風味豊かな味わいです。

食肉を購入できる場所

- スーパーマーケット

- 精肉店

- 直売所

地元のスーパーマーケットでは、新鮮な宮城県産の肉を購入することができます。

専門の精肉店では、様々な部位の肉や加工品を購入することができます。

農家から直接購入できる直売所では、より新鮮な肉を手に入れることができます。

まとめ

宮城県の食肉は、その品質の高さから、全国的に高い評価を受けています。 ぜひ、一度味わってみてください。

春の水産資源

宮城県は、リアス式海岸と砂浜海岸が入り組む地形です。 多様な水産資源が豊富に獲れます。 春は、冬の寒さから解けて海水温が上昇し、魚が活発に動き出す季節です。 宮城県で春に獲れる主な水産資源は、以下のとおりです。

- 浮魚

- 底魚

- 養殖魚

イワシ、サバ、アジ、カマス

タラ、カレイ、ソイ、サケ

カキ、ホタテ、アグロ

浮魚は、春になると産卵のために沿岸海域に回遊し、漁獲量が増えます。 イワシは、宮城県の代表的な春の魚です。 脂がのって身が締まった「鰹」は、春の味覚として人気があります。 サバも、春になると脂がのって美味しい季節です。 アジは、刺身や寿司などの生食で食べられるほか、干物やフライなどの加工品としても人気があります。 カマスは、身が引き締まって脂がのった「春のカマス」が旬です。

底魚は、春になると産卵のために浅瀬に近づき、漁獲量が増えます。 タラは、宮城県で水揚げされる量が多い魚のひとつです。 カレイは、白身魚で身が柔らかく、刺身や煮付け、焼き魚など、さまざまな料理に向いています。 ソイは、白身魚でクセがなく、刺身や煮付け、焼き魚など、さまざまな料理に向いています。 サケは、春になると産卵のために遡上し、漁獲量が増えます。

養殖魚は、宮城県の水産業において重要な位置を占めています。 カキは、宮城県が全国有数の生産地です。 ホタテは、宮城県の養殖漁業において、カキに次ぐ規模を誇ります。 マグロは、宮城県で養殖されているマグロは「養殖クロマグロ」と呼ばれ、脂がのって身が柔らかいのが特徴です。

このように、宮城県では、春になると、さまざまな水産資源が獲れます。 旬の魚を、ぜひ味わってみてください。

宮城県で獲れる秋の水産資源

宮城県で獲れる秋の水産資源は、サンマ、サケ、カキなどが代表的です。

- サンマ

- サケ

- 牡蠣

サンマは秋が旬の魚で、脂がのってとても美味しいです。 塩焼きやサンマ丼などが人気料理です。

サケも秋が旬の魚で、塩焼きや刺身、鍋料理など、さまざまな料理で楽しめます。

カキは冬が旬のイメージが強いですが、秋にも獲れることがあります。 カキ鍋やカキフライなど、様々な料理で楽しめます。

その他にも、イカ、タコ、ホタテなどの魚介類も秋に旬を迎えます。 宮城県は海に面しているため、新鮮な魚介類を味わうことができます。

秋に宮城県を訪れる機会があれば、ぜひ旬の魚介類を味わってみてください。

宮城県の木材資源

宮城県の森林は、全国でも有数の面積と蓄積量を誇ります。 2020年時点の森林面積は、約69万haで、県土の約7割を占め、蓄積量は約4,600万m3です。

宮城県の木材資源として主要な樹種は以下の通りです。

- スギ

- ヒノキ

- ブナ

- コナラ

- カエデ

宮城県の代表的な樹種で、森林面積の約5割を占めています。 成長が早く、良質な木材が得られることから、建築材や家具材として広く利用されています。

スギに次いで多い樹種で、森林面積の約2割を占めます。 耐久性に優れ、抗菌、防虫効果もあるため、住宅建材や風呂桶などの材料として重宝されています。

広葉樹の中では最も多く、森林面積の約1割を占めます。 木質が硬く、美しい木目を持つことから、家具材や工芸品として利用されています。

ドングリのなる木として知られ、森林面積の約5%を占めます。 木質が硬く、強度があることから、家具材や建材として利用されています。

美しい紅葉で知られる木で、森林面積の約3%を占めます。 木質が硬く、美しい木目を持つことから、家具材や楽器材として利用されています。

この他にも、ミズナラ、トチノキ、ケヤキ、エゾヤマザクラなど、様々な樹種が宮城県の森林に生育しています。

近年では、これらの木材資源を活用した地域振興活動も活発化しており、みやぎ材を使った家具や工芸品などが人気を集めています。

これらの貿易資源を活かし、宮城県は、東北地方の貿易拠点として、ますます発展していくことが期待されているエリアです。

福島県は豊かな資源と潜在力、物流網の改良で更なる貿易拡大に臨む!

福島県は、日本有数の農業県であり、米、麦、果実、畜産物など、さまざまな農産物を生産している地域です。 また、日本有数の工業県でもあり、自動車製造、電子機器製造、化学工業など、さまざまな産業が集積しています。 今後も貿易資源を活かし、更なる貿易拡大に期待する。

福島県の貿易資源は、以下の通りです。

- 農産物

- 米

- 野菜

- 果物

- 畜産物

- 水産物

- 工業製品

- 観光資源

- 自然

- 歴史

- 文化

- アクティビティ

福島県の農産物は、新鮮で美味しいことで知られ、県土の約7割が山林であり、盛んに農業が行われています。

福島県は全国有数の米どころで、主な品種はコシヒカリ、天のつぶ、あさか舞などです。

福島県で生産される野菜は、キュウリ、トマト、ナス、ピーマン、キャベツ、ブロッコリー、スイカ、メロンなどです。

福島県で生産される果物は、桃、ぶどう、リンゴ、梨、柿、イチゴ、メロン、スイカなどです。

福島県で生産される畜産物は、牛肉、豚肉、鶏肉、卵、牛乳などです。

福島県は、農業技術が進歩しており、高品質な農産物が安定的に生産されています。 福島県の農産物は、全国各地で愛されている資源です。

福島県の魚介類は、新鮮で美味しいことで知られており、県内外から多くの人に愛されています。 福島県は、太平洋と日本海に面した県であり、豊かな海の幸に恵まれ、マグロ、カツオ、サバ、イワシ、ブリ、ヒラメ、カレイ、ウニ、アワビ、イクラなどが主な漁獲物です。

また、福島県は養殖業も盛んで、コイやマスなどの養殖も行われています。 福島県の水産物は、県内の多くの市場やスーパーで販売され、また、県内には多くの海鮮料理店があり、新鮮な魚介類を使った料理を楽しむことができる地域です。

自動車、電子機器、化学製品

福島県は、自然豊かな県であり、山、海、湖など様々な自然が楽しめる地域です。 また、歴史的な観光スポットも多く、会津若松城や白虎隊記念館などがあります。

福島県の観光資源、レジャー施設、アクティビティは、以下の通りです。

山:安達太良山、磐梯山、吾妻山、会津駒々岳、猪苗代山

海:相馬沖、磐梯沖(いわき)

湖:猪苗代湖、裏磐梯湖(桧原湖、小野川湖、秋元湖など)

会津若松城、白虎隊記念館、鶴ヶ城、三春城

会津若松城下町、喜多方ラーメン、会津牛、磐梯温泉

登山、スキー、スノーボード、ハイキング、キャンプ、釣り、温泉、グルメ

福島県は、自然、歴史、文化、アクティビティなど、様々な観光資源が揃っており、一年を通じて様々な楽しみ方ができます。

福島県で製造される日本酒の種類と特徴

福島県は、質の良い米と水に恵まれ、さらに「うつくしま夢酵母」や「夢の香」「福乃香」といった独自の酒米や酵母を開発するなど、酒造技術の向上が著しい地域です。 そのため、全国新酒鑑評会での金賞受賞蔵数が全国トップクラスを誇り、多種多様な日本酒が製造されています。

【主な銘柄(一部)】

- 寫樂(しゃらく):宮泉銘醸(会津若松市)

- 廣戸川(ひろとがわ):松崎酒造店(天栄村)

- 大七(だいしち):大七酒造(二本松市)

- 会津中将(あいづちゅうじょう):鶴乃江酒造(会津若松市)

- 飛露喜(ひろき):廣木酒造本店(会津坂下町)

- 奥の松(おくのまつ):奥の松酒造(二本松市)

- 花春(はなはる):花春酒造(会津若松市)

- 國権(こっけん):国権酒造(南会津町)

- 人気一(人気いち):人気酒造(二本松市)

- 田島(たじま):会津酒造(南会津町)

- 名倉山(なぐらやま):名倉山酒造(会津若松市)

- 千駒(せんこま):千駒酒造(白河市)

- 男山(おとこやま):男山酒造店(会津美里町)

- 寿々乃井(すずのい):寿々乃井酒造店(天栄村)

- 藤乃井(ふじのい):佐藤酒造店(郡山市)

- ロ万(ろまん):花泉酒造(南会津町)

- あぶくま:玄葉本店(田村市)

- 山の井:会津酒造(南会津町)

- 一歩己(いぶき):豊国酒造(古殿町)

- 末廣(すえひろ):末廣酒造(会津若松市)

- 榮川(えいせん):榮川酒造(磐梯町、西会津町)

日本酒業界屈指の人気銘柄で、華やかでフルーティーな香りと、米の旨味がバランスよく広がる味わいが特徴です。

全国新酒鑑評会で高い評価を得ている銘柄で、爽やかな吟醸香とキレのある飲み口が特徴です。

生酛造りにこだわり、伝統的な製法で緻密で洗練された味わいの酒を造っています。

若い世代にも楽しめるよう、軽やかで甘みのある風味に仕上げている銘柄です。

「幻の酒」と呼ばれるほど希少で人気が高く、濃厚で透明感のある味わいが特徴です。

芳醇で気品あふれる吟醸香と、やわらかな喉ごしが特徴です。

これらの銘柄以外にも、福島県内には多くの素晴らしい酒蔵があり、それぞれが個性豊かな日本酒を製造しています。 お好みや飲みたいシーンに合わせて、様々な銘柄を試してみてはいかがでしょうか。

福島県の食肉は、豊かな自然の中で育まれた、質の高いものが数多くあります。 代表的なものとしては、以下のものが挙げられます。

福島県の代表的な食肉

- 福島牛

- 麓山高原豚

- ふくしま煌牛

- 会津地鶏

- 馬肉

黒毛和種の中でも特に優れた肉質を持つブランド牛です。 きめ細やかな肉質と、とろけるような脂が特徴です。 ステーキ、すき焼き、しゃぶしゃぶなど、様々な料理でその美味しさを堪能できます。

福島県中通り地方の麓山高原で育まれた豚です。 豊かな自然の中で育ったため、肉質が柔らかく、甘みが強いのが特徴です。

黒毛和種を父に、ホルスタイン種を母にもつ交雑種の肉専用種です。 福島牛と同様に、放射性物質検査を受けており、安心して食べられます。

会津地方で古くから飼育されてきた地鶏です。 肉質が引き締まっており、歯ごたえと旨味が楽しめます。

福島県では、馬肉も食文化として根付いています。 赤身肉でありながら、低カロリーで高タンパク質なのが特徴です。

その他にも、様々な種類の豚肉や鶏肉が生産されています。

これらの食肉は、福島県の豊かな自然と、畜産農家の丁寧な飼育によって生み出されています。 福島県を訪れた際には、ぜひ地元の食肉を味わってみてください。

食肉を購入できる場所

- スーパーマーケット

- 直売所

- 肉専門店

各地のスーパーマーケットで、福島産の食肉を購入できます。

生産者が直接販売している直売所では、新鮮な食肉を手に入れることができます。

福島牛や麓山高原豚などのブランド肉を専門に取り扱うお店もあります。

福島県の食肉に関する情報源

- JA全農福島

- ふくしま市場

福島県の農業協同組合が運営するウェブサイトでは、福島産の食肉に関する情報が豊富に掲載されています。

福島県産の農産物や加工品を販売するオンラインストアでは、食肉も購入できます。

福島県の食肉を選ぶ際のポイント

- 産地

- 品種

- 部位

福島県産であることを確認しましょう。

福島牛、麓山高原豚など、お好みの品種を選びましょう。

ステーキ用、すき焼き用など、料理に合わせて部位を選びましょう。

まとめ

福島県の食肉は、その美味しさと安全性が評価されており、全国的に人気が高まっています。 ぜひ、この機会に福島県の食肉を味わってみてください。

春の水産資源

福島県は、太平洋に面した海岸線が長く、内陸部にも河川や湖沼が豊富に存在するため、多様な水産資源が獲れます。

春の水産資源としては、主に以下のようなものが挙げられます。

- 魚類

- 貝類

- その他

ホシガレイ、マコガレイ、ヒラメ、カレイ、サワラ、サバ、イワシ、メジナ、アジ、カツオ、ブリ、サンマなど。

アサリ、ホタテ、ハマグリ、カキ、ウニ、イカ、エビなど。

ウナギ、タコ、シシャモ、サンマ、イワシ、サケ、マスなど。

具体的には、以下の時期に獲れる魚介類があります。

2月~3月:ホシガレイ、マコガレイ、ヒラメ、サワラ、サバ、イワシ

4月~5月:ホシガレイ、マコガレイ、ヒラメ、カレイ、サワラ、サバ、イワシ、メジナ、アジ、カツオ、ブリ、サンマ

なお、福島県では、水産資源の持続的な利用を図るため、資源管理型漁業が行われています。 具体的には、稚魚や稚貝の保護、産卵場所の保護、過剰な漁業の防止などが行われています。

以下に、福島県で獲れる春の水産資源の中から、特に代表的なものをいくつかご紹介します。

- ホシガレイ

- マコガレイ

- ヒラメ

- アサリ

福島県を代表する高級魚です。 春は産卵期を迎え、産卵のために沿岸部に移動するホシガレイが多く獲れます。

福島県を代表する高級魚です。 春は産卵期を迎え、産卵のために沿岸部に移動するマコガレイが多く獲れます。

福島県では、主に相馬市やいわき市で獲れる魚です。 春は産卵期を迎え、産卵のために沿岸部に移動するヒラメが多く獲れます。

福島県では、相馬市の松川浦やいわき市の勿来湾で盛んに漁獲されています。 春は産卵期を迎え、産卵のために浅瀬に移動するアサリが多く獲れます。

これらの水産資源は、福島県の食文化にも欠かせないものです。 春の福島県を訪れた際には、ぜひこれらの水産資源を味わってみてください。

福島県で獲れる秋の水産資源

福島県で秋に獲れる水産資源は、以下のようなものがあります。

- 鮭

- イワナ

- ヤマメ

- アユ

- ハヤ

福島県は、全国でも有数のサケの産地です。 秋になると、川を遡上するサケが数多く見られます。 サケは刺身や塩焼き、鍋料理など、様々な料理に利用できます。

イワナは、清流に生息する淡水魚です。 秋になると脂がのり、特に美味とされます。 イワナは塩焼き、唐揚げ、渓流焼きなど、さまざまな料理に利用できます。

ヤマメは、イワナと同様に清流に生息する淡水魚です。 イワナよりも小型ですが、身が引き締まっており、上品な味わいです。 ヤマメは塩焼き、刺身、唐揚げなど、様々な料理に利用できます。

アユは川魚の代表格です。 秋になると脂がのり、特に美味とされます。 アユは塩焼きや甘露煮、うるかなど、さまざまな料理に利用できます。

ハヤは、小魚の一種です。 秋になると、川で群れをなして泳いでいるのをよく見かけます。 ハヤは天ぷらや唐揚げ、煮物など、様々な料理に利用できます。

これらの他にも、秋には様々な水産資源が福島県で獲れます。 ぜひ、福島県の秋の味覚を堪能してください。

福島県の木材資源

福島県の木材資源には、以下の樹木があります。

福島県は、全国でも有数の木材生産量を誇る地域です。 2020年の木材生産量は約190万平方メートルで、全国の約5%を占めています。

福島県の主要な木材資源は以下の通りです。

- 杉

- ヒノキ

- ブナ

- ケヤキ

- ナラ

福島県の代表的な木材で、生産量の約50%を占めています。 建築材、家具材、パルプ材など幅広い用途に使用されています。

杉に次いで生産量が多い木材で、約20%を占めます。 抗菌、防虫効果があり、風呂材や建具材などに使用されています。

家具材や楽器材などに使用される広葉樹です。 近年は、その美しい木目から内装材としても人気があります。

高級家具材として知られる広葉樹です。 福島県はケヤキの良質な産地として知られており、全国各地の高級家具に使用されています。

家具材やフローリング材などに使用される広葉樹です。 近年は、その強度からバット材としても注目されています。

これらの主要な木材資源以外にも、福島県にはさまざまな樹種の木材が産出されています。 近年では、これらの木材を活かした地域活性化の取り組みも活発化しており、 福島県の木材を使った家具や工芸品などが人気を集めています。

福島県の木材資源の課題

福島県の木材資源は、豊富な量と多様性という大きな強みを持っています。 しかし、近年は以下のような課題も指摘されています。

- 高齢化による林業従事者の減少

- 山間部の過疎化

- 木材価格の低迷

- 自然災害

林業従事者の高齢化が進み、担い手不足が深刻化しています。

林業従事者の減少に伴い、山間部の過疎化も進んでいます。

輸入木材の増加などにより、木材価格が低迷しています。

台風や地震などの自然災害による被害も深刻化しています。

これらの課題を克服するためには、林業従事者の育成、山間部の活性化、木材の新たな市場開拓、森林の防災対策などが重要となります。

福島県の木材資源の未来

福島県の木材資源は、地域の宝ともいえる存在です。 課題はありますが、関係者によるさまざまな取り組みによって、その豊かな可能性が、今後ますます発揮されていくことが期待されています。

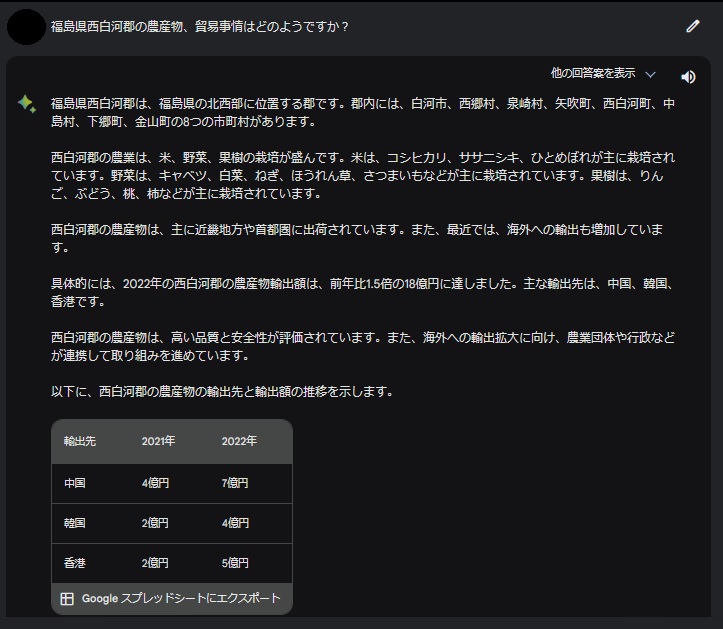

地元地区の貿易状況

福島県西白河郡は、東北の玄関口に位置する地域で西郷村を始め、白河市、泉崎村、矢吹町、中島村などの市町村があります。

西白河郡の農業は、米、野菜、果樹の栽培が盛んです。

米は、コシヒカリ、ササニシキ、ひとめぼれが主に栽培されています。 野菜は、キャベツ、白菜、ねぎ、ほうれん草、さつまいもなどが主に栽培されています。 果樹は、りんご、ぶどう、桃、柿などが主に栽培されています。

西白河郡の農産物は、主に近畿地方や首都圏に出荷されています。 また、最近では、海外への輸出も増加しています。

具体的には2022年の西白河郡の農産物輸出額は、前年比1.5倍の18億円に達しました。 主な輸出先は、中国、韓国、香港です。

西白河郡の農産物は、高い品質と安全性が評価されています。 また、海外への輸出拡大に向け、農業団体や行政などが連携して取り組みを進めています。

福島県は、これらの貿易資源を活かして、今後も更なる貿易拡大を目指していくことが期待されています。 福島県にはJR東北新幹線や福島空港やいわき港湾(ターミナル)があるので、”ベストシーズン”に合わせて各国のチャーター便などの離着陸(入出港)も可能(※港は要確認)です。 ぜひ、東南アジア、アジア地域以外の国もご検討いただけることを願っています。♪

台湾、ベトナム便は再開しました。2023/11/19時点

北関東4県

栃木県は豊な自然に恵まれ、地元資源と産業で更なる経済発展を目指す

栃木県は首都圏に隣接し、農業や林業、水産業などの一次産業が盛んです。 また、製造業や観光業などの二次産業、三次産業も発展しています。 今後も、広大な大地が育んだ、貿易資源を活かして、経済発展や貿易に取り組む姿勢を示す、絶え間ない努力に期待する。

栃木県の貿易資源は、以下の通りです。

- 農産物

- 水産物

- 林産物

- 工業製品

- 観光資源

いちご、ぶどう、梨、桃、柿、トマト、米、麦、野菜など

アユ、マス、サケ、イワナ、アマゴ、ワカサギ、シジミなど

木材、竹材、紙、パルプなど

自動車、機械、電気機器、化学品、食品など

日光国立公園、那須高原、鬼怒川温泉、足利花卉園芸センターなど

栃木県は、豊かな自然と美味しい水が育む、質の高い食肉が自慢の地域です。 特に牛肉は有名で、「とちぎ和牛」をはじめ、「とちぎ霧降高原牛」「日光高原牛」など、ブランド牛も多数存在します。

栃木県の代表的な食肉

- 牛肉

- 豚肉

とちぎ和牛

長い肥育期間をかけてじっくりと育てられた和牛で、きめ細やかな肉質と豊かな風味、とろけるような舌触りが特徴です。

とちぎ霧降高原牛

黒毛和種とホルスタイン種の交雑種で、さっぱりとした味わいと赤身肉の旨みが魅力です。

全国規模の品評会で何度も日本一に輝いた実績があります。

日光高原牛

とちぎ霧降高原牛と同様に、黒毛和種とホルスタイン種の交雑種です。

日光の清らかな水と空気の中で育まれた、風味豊かな牛肉です。

とちぎゆめポーク

栃木県産の飼料で育てられた豚肉で、旨みが強く、あっさりとした味わいが特徴です。

栃木県産食肉の美味しさの秘密

- 豊かな自然

- 伝統的な飼育方法

- 徹底した品質管理

清らかな水と空気、広大な牧場など、自然豊かな環境で育まれた家畜は、健康で質の高い肉を生み出します。

栃木県では、古くから伝わる伝統的な飼育方法を守りながら、現代の技術も取り入れて、より良い肉作りに取り組んでいます。

生産から加工、販売までのすべての段階で、徹底した品質管理が行われています。

栃木県産食肉を味わえる場所

- 地元の肉屋さん

- 道の駅

- レストラン

地元の肉屋さんでは、新鮮な栃木県産肉を手に入れることができます。

道の駅では、地元の特産品とともに、栃木県産肉を使った加工品なども販売されています。

栃木県内のレストランでは、栃木県産肉を使った料理を味わうことができます。

まとめ

栃木県は、質の高い牛肉や豚肉をはじめ、さまざまな種類の食肉が生産されています。 豊かな自然と伝統的な飼育方法によって育まれた、美味しい栃木県産肉を、ぜひご賞味ください。

春の水産資源

春に獲れる水産資源としては、以下のようなものが挙げられます。 栃木県は、豊かな自然環境や魚類資源に恵まれており、全国でも有数の内水面漁業が盛んな県です。

- アユ

- サクラマス

- ニジマス

- ヤマメ

- イワナ

栃木県の春の水産資源の代表格であるアユは、那珂川や利根川などの河川で豊富に獲れます。 アユは、春になると川を遡上して産卵するために、この時期は釣りや漁の解禁時期となっており、多くの人が楽しみにしています。

中禅寺湖や奥日光湖などの湖沼で獲れるサクラマスは、栃木県を代表する高級魚です。 サクラマスは、春になると産卵のために海から湖沼に戻ってくるため、この時期は釣りの人気スポットとなります。

養殖も盛んなニジマスは、年間を通じて獲れますが、春は旬を迎えます。 ニジマスは、刺身や焼き魚、フライなど、さまざまな料理に向いています。

那珂川や利根川などの河川に生息するヤマメは、渓流釣りの対象魚として人気があります。 ヤマメは、淡水魚とは思えないほど、脂がのっており、味も上品です。

那珂川や利根川などの河川に生息するイワナは、ヤマメと並んで渓流釣りの対象魚として人気があります。 イワナは、ヤマメよりも、さらに脂がのっており、濃厚な味わいが特徴です。

その他にも、春はカワムツやウグイなどの小魚も獲れます。 これらの魚は、天ぷらや煮魚など、さまざまな料理に利用されます。

このように、栃木県では、春にさまざまな水産資源が獲れます。 豊かな自然環境と水産資源に恵まれた栃木県の、新鮮な魚介類をぜひ、堪能してください。

栃木県で獲れる秋の水産資源

栃木県で秋に獲れる水産資源は、豊かな自然環境によって多種多様であり、地域によって特徴も異なります。

代表的な秋の水産資源

- 渓流魚

- 鮎

- コイ

- その他の魚 季節や地域によって、ハヤ、オイカワ、フナなども漁獲されます。

イワナ、ヤマメ、ニジマスなど、清流に生息する渓流魚は秋の味覚として人気です。 特に、産卵期を迎えた魚は身が引き締まり、脂がのって美味しくなります。

夏から秋にかけてが最盛期のアユは、塩焼きや天ぷらなど、様々な料理で楽しめます。

大きなものは池などで養殖され、秋の食卓を飾ります。

栃木県ならではの秋の味覚

栃木県では、これらの水産資源を活かして、様々な郷土料理が作られています。 例えば、

- 塩焼き

- 天ぷら

- 鍋料理

- その他

渓流魚をシンプルに塩焼きにすることで、魚の本来の味を堪能できます。

アユやハヤなどを衣をつけて揚げた天ぷらは、サクサクとした食感が楽しめます。

複数の魚介を鍋に入れて煮込む料理は、秋の味覚をたっぷり味わえます。

地域によって漁獲できる魚種は異なります。 実際に釣りや漁を楽しむ際は、事前に漁協などに問い合わせて、漁獲できる魚種やルールを確認することをおすすめします。

近年、水温上昇や外来種の影響など、水産資源を取り巻く環境は変化しています。 持続可能な漁業のために、資源保護にも配慮した行動が求められます。

最後に

栃木県は、豊かな自然環境に恵まれ、多様な水産資源が獲れる地域です。 秋は特に、渓流魚やアユなど、旬の魚介を楽しめる季節です。 ぜひ、地元の食材を使った料理を味わってみてください。

栃木県の木材資源

栃木県の木材資源は、主に以下の樹種で構成されています。

針葉樹

- スギ

- ヒノキ

- カラマツ

- クヌギ

- コナラ

- カシワ

栃木県を代表する木材で、日光林業や八溝林業地で盛んに栽培されています。 建築材や家具材として広く利用されています。

スギに次いで多く栽培されている樹種で、抗菌、防虫効果に優れています。 浴室やキッチンなどの内装材として人気があります。

成長が早く、寒冷地にも適した樹種です。 土木用材やパルプ材として利用されています。

広葉樹

どんぐりの木として知られる樹種です。 硬くて丈夫な木材で、家具材や木工芸品として利用されています。

木目が美しく、強度も高い樹種です。 フローリング材や階段材として利用されています。

耐水性に優れており、船舶用材や桶などに利用されています。 近年は家具材としても注目されています。

上記以外にも、トチ、ケヤキ、サクラ、ナラ、ブナなど、様々な樹種が栃木県の山林で育っています。

近年では、これらの木材資源を有効活用するため、様々な取り組みが行われています。 例えば、県産材を使った住宅の普及や、木工製品の開発などが進められています。

栃木県は、豊かな森林資源を有する“木”の県です。 今後も、この資源を活かした地域活性化が期待されています。

栃木県は、これらの貿易資源を活かして、今後もさらなる経済発展を目指しています。

群馬県は日本有数の工業都市で、交通の良好さで更なる貿易拡大を図る

群馬県は、自動車や電子機器、食品などの製造業が盛んに行われています。 また、首都圏へのアクセスが良く、国内外の企業が多く進出し、国内トップクラスのシェアを誇る産業が集積している県です。 今後も、豊富な貿易資源を活かして、更なる貿易拡大が見込めることに期待する。

群馬県が持つ貿易資源は、以下の通りです。

- 自動車製造業

- 電子機器製造業

- 食品製造業

- 首都圏へのアクセス

- 国内外の企業の進出

群馬県は、トヨタ自動車、マツダ、ホンダなどの自動車メーカーが拠点を置いています。 群馬県は、自動車製造業において、日本国内トップクラスのシェアを誇っている産業です。

群馬県は、ソニー、東芝、パナソニックなどの電子機器メーカーが拠点を置いています。 群馬県は、電子機器製造業において、日本国内トップクラスのシェアを誇っている産業です。

群馬県は、日本ハム、サントリー、ヤクルトなどの食品メーカーが拠点を置いています。 群馬県は、食品製造業において、日本国内トップクラスのシェアを誇っている産業です。

群馬県は、首都圏へのアクセスが良好な立地に恵まれています。 群馬県は、東京駅から電車で約1時間半、新宿駅から電車で約2時間です。

群馬県は、国内外の企業が進出しています。 群馬県は、優れた生産性とビジネス環境が評価され、多くの企業が進出している県です。

群馬県の食肉は、質が高く種類も豊富です。 特に牛肉と豚肉は、ブランド化が進み、全国的に高い評価を受けています。

- 牛肉

- 豚肉

- その他

上州牛

群馬県を代表するブランド牛で、きめ細かい肉質と豊かな風味、とろけるような口どけが特徴です。

榛名山麓牛

榛名山の麓で育った牛肉で、上州牛と並ぶブランド牛です。

新田牛

新田義興が愛したとされる歴史ある牛肉です。

上州麦豚

麦を主食として育った豚肉で、赤身が豊かで、あっさりとした味わいが特徴です。

赤城ポーク

赤城山麓で育った豚肉で、上州麦豚と同様に、赤身が豊かで、あっさりとした味わいが特徴です。

はつらつ豚

活発に動き回ることで育まれた豚肉で、肉質が緻密で、旨味が凝縮されています。

黒豚とんくろー

群馬県産の黒豚で、濃厚な旨味が特徴です。

鶏肉

地産地消の鶏肉も人気があります。

馬肉

特産品として知られる地域もあります。

群馬県の食肉の特徴

- 水と空気の良さ

- 飼料へのこだわり

- 伝統的な飼育方法

群馬県は水質が良く、空気も清浄なため、そこで育った家畜は健康で、肉質が良いと言われています。

麦や米など、地元産の飼料を多く使用しているため、風味豊かな肉に仕上がります。

古くからの飼育方法を守りながら、現代の技術も取り入れ、高品質な肉を生産しています。

群馬県の食肉を楽しめる場所

- 精肉店

- スーパーマーケット

- レストラン

地元の精肉店では、新鮮な群馬産の肉を手に入れることができます。

大型のスーパーマーケットでは、様々な種類の群馬産肉が販売されています。

地元の食材を使った料理を提供しているレストランも多く、群馬産の肉を使ったステーキやしゃぶしゃぶなどを味わうことができます。

群馬県を訪れる際は、ぜひ地元の食肉を味わってみてください。

春の水産資源

群馬県で獲れる春の水産資源は、主に以下の通りです。

- 河川

- 湖沼

アユ、ヤマメ、イワナ、オイカワ、ドジョウ、フナ

ワカサギ、ニジマス、コイ、フナ

春のアユやワカサギの漁の解禁時期にあたり、特に人気の漁場となります。

アユは、群馬県の県魚であり、県内全域の河川で漁獲されています。 春は、産卵のために川を遡上するアユが獲れます。

ワカサギは、群馬県を代表する冬の味覚ですが、春も、またおいしい時期です。 群馬県内には、赤城大沼や榛名湖などのワカサギ釣り場が多数あります。

ニジマスは、群馬県で養殖が盛んに行われている魚です。 春は産卵のために湖沼に遡上するニジマスが獲れます。

コイは、群馬県で養殖と天然物の両方が獲れます。 春は、産卵のために川を遡上するコイが獲れます。

フナは、群馬県で古くから親しまれている魚です。 春は産卵のために川を遡上するフナが獲れます。

その他にも、アマゴやイワナなどの渓流魚、ドジョウやハゼなどの小魚なども、春に獲れる水産資源です。

群馬県で獲れる秋の水産資源

群馬県は内陸県であり、海には面していません。 そのため、一般的な意味での「水産資源」は豊富ではありません。

しかし、群馬県にはいくつかの川や湖があり、これらの水域で養殖された魚や天然の魚が取られています。

群馬県で獲れる秋の水産資源

- 養殖魚

- 天然魚

- その他

ニジマス、ヤマメなど。 これらの魚は、秋も養殖場で育てられ、釣り堀や市場に出荷されます。

ヤマメ、イワナなど。 これらの魚は、秋になると川を下る固体もおり、釣り人のターゲットになります。

川や湖によっては、コイ、フナなどの淡水魚も生息しており、地域によっては食用にされることもあります。

群馬県における秋の水産に関する注意点

- 水温の変化

- 禁漁期

- 水質の変化

秋は水温が下がり、魚の活性も変化します。 そのため、釣果は季節によって大きく左右されます。

一部の魚種や地域では、産卵期などの理由で禁漁期が設けられています。 釣りや漁を行う際は、必ず事前に情報を確認しましょう。

雨の影響などで水質が変化し、魚の生息に影響が出ることもあります。

群馬県の水産に関する情報

- 群馬県ホームページ

- 地元の漁協

- 釣具店

群馬県では、水産試験場などが設置されており、水産に関する情報を発信しています。

地元の漁協に問い合わせれば、その地域の旬の魚や釣り情報などを得ることができます。

釣り具店では、地元の釣り情報や、おすすめの釣り場などを教えてもらえます。

最後に

群馬県で秋に獲れる水産資源は、海産物に比べると種類は限られていますが、養殖魚や天然魚など、様々な魚を楽しむことができます。 もし群馬県で釣りや漁をされる予定であれば、事前に情報を集め、安全に楽しんでください。

群馬県の木材資源

群馬県は、関東地方の中でも最も森林面積が広く、豊富な木材資源を有します。 その樹種は多様で、主に以下のようなものがあります。

針葉樹

- スギ

- ヒノキ

- カラマツ

- クヌギ

- コナラ

- カシワ

- ブナ

- ミズキ

群馬県を代表する木材で、人工林の主力樹種です。 加工しやすく、建築材や家具材として広く利用されています。

高級木材として知られ、神社仏閣建築や風呂桶などに用いられます。

成長が早く、防虫、防腐性に優れています。 住宅の構造材や土台などに利用されています。

広葉樹

どんぐりの木として知られ、薪炭材や家具材として利用されます。

木目が美しく、高級家具材として用いられます。

硬くて丈夫な木材で、農具や楽器などに利用されます。

美しい木目と滑らか肌触りがあり、家具材やフローリング材として利用されます。

水に強い木材で、下駄などの水回り用品に利用されます。

上記以外にも、トチ、ケヤキ、サクラ、ナラ、モミなど、様々な樹種が分布しています。 近年では、広葉樹の利用も推進されており、新たな用途の開発が進んでいます。

群馬県は、これらの豊富な木材資源を活用して、様々な木製品を生産しています。 また、近年では、森林管理や木材加工技術の高度化にも取り組んでおり、持続可能な森林資源の利用を目指しています。

群馬県は、豊富な貿易資源を有しており、今後も更なる貿易拡大が見込まれています。

茨城県は日本有数の農業、産業が集積し、交通網で貿易拡大を目指す!

茨城県は、日本有数の貿易県で米や果物、畜産物など、多種多様な農産物を栽培しています。 また、2021年の貿易額は約1兆円台で、全国10位にランキングし、製造業も盛んで、自動車や電子機器、化学工業など、さまざまな産業が集積している県です。 今後も、貿易資源を活かし、交通アクセスが良好な関東経済圏の中心部で貿易拡大に期待する。

これらのことから、茨城県は、貿易に非常に有利な条件を備えています。 茨城県の貿易資源は、以下の通りです。

- 農林水産物

- 工業製品

- 観光資源

茨城県は、農林水産物が盛んに行われています。 特に、米、野菜、果物、水産物は全国的に有名です。

茨城県は、自動車や鉄鋼、電子機器、化学品などの製造業が盛んに行われています。 これらの工業製品は世界中の国々に輸出されている重要な資源です。

茨城県は筑波山、偕楽園、国営ひたち海浜公園などの観光資源が豊富で、国内外の観光客から人気を集めています。

茨城県の食肉は、質が高く、種類も豊富です。 特に、ブランド牛の「常陸牛」は、全国的に知られており、その豊かな風味ととろけるような舌触りが特徴です。

茨城を代表するブランド肉

- 常陸牛

- ローズポーク

- 常陸の輝き

- その他の食肉

- いばらき地養豚

茨城を代表する黒毛和牛の最高級ブランドです。 30ヶ月かけて育てられた黒毛和牛の中から、厳しい基準をクリアしたものだけが「常陸牛」と名乗ることができます。 きめ細かい肉質と、口の中でとろけるような脂身が特徴です。

茨城県の花「バラ」にちなんで名付けられた、安全でおいしい銘柄豚です。 肉質が柔らかく、甘みがあり、バラ肉特有の風味も楽しめます。

平成30年に誕生した、茨城県の新銘柄豚です。 ローズポークをさらに改良し、肉質の均一化と旨味の向上を目指しています。

美明豚

農林水産大臣賞を7年連続受賞している、高品質な豚肉です。

特定の病原菌を持たないSPF豚を使用し、20種類以上の天然の専用飼料で育てられています。

茨城県産の豚肉で、安全・安心な生産体制のもとで育てられています。

食肉を購入できる場所

- スーパーマーケット

- 精肉店

- 直売所

大手スーパーマーケットでは、常陸牛やローズポークなどのブランド肉を販売していることがあります。

地元の精肉店では、新鮮な食肉や、地元産の豚肉などを購入できます。

農家直営の直売所では、生産者が愛情込めて育てた豚肉などを購入できます。

茨城の食肉を使った料理

茨城の食肉は、ステーキや焼肉はもちろん、すき焼きやしゃぶしゃぶなど、様々な料理に使うことができます。 地元の食材と組み合わせることで、より一層美味しくいただけます。

まとめ

茨城県の食肉は、質が高く、種類も豊富です。 特に、ブランド牛の「常陸牛」は、その高い品質で知られています。 ぜひ、茨城を訪れた際には、地元の食肉を味わってみてください。

春の水産資源

茨城県は、太平洋に面した内湾を有する県であり、豊かな水産資源に恵まれています。 春の水産資源は、大きく分けて「回遊性資源」と「定着性資源」の2つに分類されます。

- 回遊性資源

- 定着性資源

回遊性資源は、太平洋から茨城県の沿岸に回遊してくる魚種です。 代表的な魚種としては、以下が挙げられます。

イワシ、サバ、アジ、カタクチイワシ、イカナゴ

これらの魚種は、春になると産卵のために茨城県沿岸に回遊し、漁獲量が増えます。 特にイワシは春の代表的な魚種であり、茨城県の水産業において重要な位置を占めています。

定着性資源は、茨城県の沿岸に生息する魚種です。 代表的な魚種としては、以下が挙げられます。

ヒラメ、マコガレイ、サヨリ、シイラ、タコ

これらの魚種は、春になると産卵のために活発に動き回り、漁獲量が増えます。 特に、ヒラメは茨城県を代表する高級魚であり、近年人気が高まっています。

具体的な漁法としては、以下が挙げられます。

まき綱漁、底びき綱漁、刺し綱漁、釣り

まき綱漁は、漁船から撤綱を投げ入れて、魚を網の中に追い込んで漁獲する方法です。

底びき綱漁は、漁船から底びき綱を投入して、海底にいる魚を漁獲する方法です。

刺し綱漁は、漁船から刺し綱を投入して、海底にいる魚を漁獲する方法です。

釣りは、漁師が竿と糸を使って魚を釣る方法です。

茨城県の春の水産資源は、豊富で多様です。 旬の魚をぜひ、味わってみてください。

茨城県で獲れる秋の水産資源

茨城県で獲れる秋の水産資源は、非常に豊富で多様です。

茨城県は、太平洋に面しており、暖流と寒流がぶつかる豊かな漁場を持っています。 そのため、秋には様々な種類の魚介類が漁獲されます。

主な秋の水産資源

- マアナゴ

- マダイ

- イセエビ

- マアジ

- スルメイカ

- サバ

- サンマ

- カレイ

- ヒラメ

- イワシ

秋の味覚として人気の高い魚で、蒲焼きなどにして食べられます。

高級魚として知られ、刺身や煮付けなど様々な料理に使われます。

特に秋から冬にかけて漁獲量が増え、お祝いの席などにも用いられます。

旬の時期は秋から冬にかけてで、刺身や焼き魚など幅広く利用されます。

秋の味覚の代表格の一つで、刺身や焼き物、煮物など様々な料理に利用されます。

その他にも、以下のような魚介類が獲れます。

秋刀魚とも呼ばれ、塩焼きや味噌煮などにして食べられます。

秋の風物詩として知られ、塩焼きや蒲焼きなどにして食べられます。

煮付けや唐揚げなどにして食べられます。

刺身や焼き魚などにして食べられます。

つくだ煮やフライなどにして食べられます。

茨城県水産物の特徴

- 新鮮

- 多様性

- 旬の味

漁港から直接入手できるため、非常に新鮮な魚介類を味わえます。

様々な種類の魚介類が獲れるため、飽きずに楽しめます。

旬の魚介類は、身が引き締まっており、特に美味しく食べられます。

茨城県の水産資源に関する情報

茨城県では、水産資源の状況を把握するため、様々な調査が行われています。 これらの調査結果に基づき、漁業の持続可能な利用を目指しています。

- 茨城県産重要魚種の生態と資源

- 管理普及部「水産の窓」

- 漁港直売所

- 海鮮料理店

- 観光施設

茨城県の重要な漁業対象種である33種について、資源の水準、動向がまとめられています。

茨城県の水産に関する様々な情報が掲載されています。

茨城県で水産物を味わうには

新鮮な魚介類を格安で購入できます。

地元の食材を使った美味しい料理が楽しめます。

水族館や漁業体験施設など、水産に関する様々な施設があります。

最後に

茨城県は、秋の味覚が豊富な地域です。 新鮮で美味しい魚介類をぜひ、味わってみてください。

茨城県の木材資源

茨城県の森林面積は約25万haで、県土の約6割を占めています。 このうち、民有林が約20万ha、国有林が約5万haです。 民有林のうち、人工林は約13万haで、スギが約6割、ヒノキが約3割を占めています。

- スギ

- ヒノキ

- クヌギ

- ナラ

- カシ

- ケヤキ

茨城県産のスギは、成長が早く、目が詰まっていて木目が美しいことから、住宅建材や家具などに広く使われています。 近年では、内装材や楽器などでの利用も進んでいます。

ヒノキは、抗菌、防虫効果があることから、風呂桶や下駄などに使われています。 また、近年では、アロマテラピーや化粧品などの原料として注目されています。

その他、茨城県の木材資源として、クヌギ、ナラ、ケヤキなどがあります。

クヌギは、炭材として古くから利用され、また、近年では、シイタケの菌床としても利用されています。

ナラは、家具や建材に使われ、また、ドングリは食用にもされます。

カシは、木炭や薪炭として利用され、また、近年では、シイタケの菌床としても利用されています。

ケヤキは、家具や楽器に使われ、また、樹皮は染料として利用されています。

茨城県では、木材資源の活用を促進するため、様々な取り組みが行われています。 例えば、間伐材の利用促進や、木造建築の推進、地域材のブランド化などです。

茨城県の木材資源は、県にとって重要な財産です。 今後も、この資源を有効活用していくことが重要です。

茨城県は、これらの貿易資源を活かして、今後も貿易を拡大していくことが期待されています。

埼玉県は交通網の利便さと優秀な人材確保で、国際貿易の拠点を目指す

埼玉県は、首都圏のベットタウンとして知られ、自動車や食品、電子機器製造などの分野で世界トツプクラスのシェアを誇る、国内有数の工業都市です。 また、交通網は良好で、数多くの大学が立地し、優秀な人材が集積しています。 今後も、貿易資源を活かし、国際貿易の拠点として発展していくことに期待する。

埼玉県の貿易資源は、以下の通りです。

- 製造業企業の集積

- 自動車関連企業の集積

- 臨海部に整備された港湾

- 首都圏へのアクセス

- 豊かな自然環境

- 優秀な人材

埼玉県は、東京都に隣接する人口約1,300万人の県で、自動車製造、食品製造、電子機器製造などの製造業が盛んです。 海外企業とのビジネスを拡大し、海外への輸出を促進するために、さまざまな支援策を実施しています。

首都圏へのアクセスは、JR東日本の埼京線、新宿線、湘南新宿ライン、東武鉄道東上線、西武鉄道池袋線、埼玉高速鉄道線などの鉄道網が整備されており、東京へのアクセスが良好です。 埼玉県には、埼玉大学、東京工業大学、早稲田大学、慶応義塾大学などの大学が立地しており、優秀な人材が集積しています。

埼玉県は、多様な食肉が生産されており、それぞれの地域で特徴的なものが楽しめます。

埼玉県で生産されている主な食肉

- 豚肉

- 牛肉

埼玉県では、特にバークシャー種の黒豚が有名です。 深谷市や熊谷市を中心に生産されており、きめが細かく、旨みが深いのが特徴です。

深谷牛は、黒毛和種の素牛を深谷市内で肥育したもので、肉のきめが細かく、サシの入りが良いのが特徴です。

埼玉県で食肉を購入できる場所

- 食肉市場

- スーパーマーケット

- 精肉店

埼玉県には、さいたま食肉市場や株式会社ミートもとむらなど、大規模な食肉市場があります。 新鮮な肉を卸値で購入することができます。

白幡食肉卸売センター ミートミートなど、食肉に力を入れているスーパーマーケットもあります。

地元の精肉店では、地元産の肉や、こだわりの製法で作られた加工品などを購入することができます。

食肉に関する情報

- 埼玉県ブランド推進品目

- 県内畜産の概要

埼玉県では、バークシャー種(黒豚)をブランド推進品目に指定しており、その品質の高さを保証しています。

埼玉県では、畜産は基幹的な農業部門の一つであり、豚肉や牛肉の生産が盛んです。

食肉を選ぶ際のポイント

- 産地

- 品種

- 飼育方法

- 部位

地元の肉を選ぶことで、新鮮な肉を味わうことができます。

肉の種類によって、味や食感などが異なります。

自然豊かな環境で育った肉は、風味豊かです。

肉の部位によって、味や食感などが異なります。

その他

埼玉県食肉事業協同組合連合会では、食肉に関する様々な情報が得られます。 埼玉県では、食肉に関するイベントやフェアが開催されることもあります。

まとめ

埼玉県では、多様な食肉が生産されており、それぞれの地域で特徴的なものが楽しめます。 ぜひ、お気に入りの食肉を見つけてみてください。

春の水産資源

埼玉県は、利根川、荒川、小川、入間川などの河川や、東京湾、利根川水系の湖沼などに囲まれ、豊かな水産資源に恵まれています。

春はアユやイワナ、ヤマメなどの遡上魚が盛んに漁獲される季節です。

- アユ

- イワナ

- ヤマメ

アユはサケ科の魚で、日本では古くから食用や遊漁の対象として親しまれています。 埼玉県では、利根川、荒川、小川、入間川などの河川で漁獲されます。 春は、産卵のために海から川を遡上するアユが獲れます。 アユは、脂がのっていて、味わい深いのが特徴です。

イワナは、サケ科の魚で、渓流魚として知られています。 埼玉県では、秩父地方の山間部にある河川や湖沼で漁獲されます。 春は、産卵のために川を遡上するイワナが獲れます。 イワナは、淡泊な味わいで、アクが少なく、刺身や塩焼き、鍋物などによく使われます。

ヤマメは、サケ科の魚で、イワナの仲間です。 埼玉県では、秩父地方の山間部にある河川や湖沼で漁獲されます。 春は、産卵のために川を遡上するヤマメが獲れます。 ヤマメは、イワナに比べて小型で、淡泊な味わいです。 刺身や塩焼き、天ぷらなどによく使われます。

このほか、埼玉県では、ウナギ、タナゴ、コイ、ハゼ、カワムツなどの魚も漁獲されます。 埼玉県では、春の水産資源を活用したイベントや料理教室などが開催されています。 春の訪れを感じながら、埼玉県の豊かな水産資源を堪能してみてはいかがでしょうか?

埼玉県で獲れる秋の水産資源

埼玉県は内陸県であり、海には面していません。 そのため、埼玉県内で「獲れる」水産資源はありません。

しかし、埼玉県内には多くの川や湖がり、これらの水域で養殖された魚介類は流通しています。 例えば、以下のものが挙げられます。

- 鮎

- 鯉

- 鰻

清流を好む魚で、埼玉県内の川で養殖されています。 秋は鮎の旬の時期であり、塩焼きなどにして食べられます。

多くの池や湖で養殖されており、鯉こくなどに使われます。

埼玉県内の川で養殖されている鰻もいます。 蒲焼きなどにして食べられます。

これらの魚介類は、スーパーマーケットや直売所などで購入することができます。 もし、海産物を食べたい場合は、埼玉県内の魚屋さんやスーパーマーケットで、全国各地から運ばれてきた新鮮な魚介類を購入することができます。

補足

埼玉県内には、海産物を中心に取り扱う魚市場もいくつかあります。 秋は、サンマや鮭など、旬を迎える海産物が多くあります。

注意点

水産資源の状況は、年によって変化します。 旬の時期は、品種や地域によって異なります。

埼玉県の木材資源

埼玉県は、県土面積の約32%が森林で、スギ、ヒノキを中心とした木材資源が豊富です。 樹種別でみると、スギが最も多く、続いてヒノキ、クヌギ、コナラ、カシなどが挙げられます。

- スギ

- ヒノキ

- クヌギ

- コナラ

- カシ

埼玉県産木材の約70%を占める主要な樹種です。 成長が早く、良質な木材が得られることから、住宅建築や家具材などに広く利用されています。

スギに次いで多く、約20%を占めます。 香りが良く、加工しやすいことから、風呂桶や建具材、仏具などに利用されています。

どんぐりの実をつける木で、木質が硬く丈夫なことから、炭材や薪などに利用されています。

どんぐりの実をつける木で、クヌギと同様に木質が硬く丈夫なことから炭材や薪などに利用されています。

複数の種類があり、それぞれ用途が異なります。 カシワは木目が美しく、家具材などに利用される一方、ナラは強度が高く、建築材などに利用されています。

上記以外にも、カエデ、サクラ、トチノキ、ケヤキなど、様々な樹種が分布しています。 近年では、これらの広葉樹も注目されており、家具材や工芸品などに利用されています。

埼玉県は、森林の豊かさだけでなく、林業に関わる人材や企業も充実しており、県産木材の利用促進に向けた取り組みが行われています。

埼玉県は、これらの貿易資源を活かして経済発展に大きく貢献し、今後も海外企業とのビジネスを拡大し、経済展開を図っていくことが期待されている県です。

千葉県は農水産業や工業、観光業と輸出入港で、更なる貿易拡大を図る

千葉県は日本主要の輸出入港地を有し、農産物や水産物、工業製品、観光資源が豊富で、全国トップクラスの輸出量を誇ります。 また、交通アクセスも良好で、首都圏を始め、関東圏への交通網が整備されている県です。 今後も貿易資源を活かして、貿易拡大に期待する。

主な貿易資源は以下の通りです。

- 農産物

- 工業製品

- 水産物

- 観光資源

千葉県は、米、野菜、果物などの農産物の生産が盛んで、輸出量は全国1位を誇ります。

千葉県は、自動車、精密機械、電子部品などの工業製品の製造が盛んで、輸出量は全国2位です。

千葉県は、水産物の生産が盛んで、輸出量は全国3位を誇ります。

千葉県は、房総半島や東京湾など、多くの観光資源を有している立地です。

千葉県の食肉は、多種多様で、質の高いものが数多く揃っています。 特に、近年注目されているのが「チバザビーフ」と「千葉いも豚」です。

千葉県を代表する銘柄肉

- チバザビーフ

- 千葉いも豚

千葉県産の黒毛和牛で、きめ細かい肉質と豊かな風味、とろけるような舌触りが特徴です。

千葉県産の豚肉で、さつまいもを飼料に育てることで、甘みが強く、肉質が柔らかいのが特徴です。

その他の食肉

- 鶏肉

- 豚肉

- 牛肉

千葉県は養鶏も盛んで、新鮮な鶏肉が手に入ります。 特に、地鶏は肉質が引き締まっており、風味も豊かです。

千葉いも豚以外にも、さまざまな種類の豚肉が生産されています。

チバザビーフ以外にも、黒毛和牛やホルスタインなど、様々な品種の牛肉が流通しています。

千葉県で食肉を楽しむ

千葉県では、これらの食肉を使った様々な料理を楽しむことができます。

- ステーキ

- しゃぶしゃぶ

- 焼肉

- モツ料理

チバザビーフを使ったステーキは、特に人気があります。

千葉いも豚を使ったしゃぶしゃぶは、肉の甘みが引き立ちます。

様々な部位の肉を焼いて楽しむことができます。

コラーゲンたっぷりのモツ料理も人気があります。

千葉県で食肉を購入できる場所

- スーパーマーケット

- 精肉店

- 直売所

- 道の駅

大手スーパーマーケットから地元のスーパーマーケットまで、様々なところで購入できます。

地元の精肉店では、新鮮な肉や、そのお店独自の加工品を購入することができます。

農家直営の直売所では、生産者が愛情込めて育てた肉を直接購入できます。

道の駅では、地元の特産品と一緒に、新鮮な肉を購入することができます。

まとめ

千葉県の食肉は、品質が高く、様々な種類を楽しむことができます。 ぜひ、千葉県を訪れた際には、地元の食肉を味わってみてください。

春の水産資源

千葉県は、三方を海に囲まれ、沖合いにはイワシやサンマ、サバなどの優良な漁場が形成されるとともに、東京湾では、海苔の養殖が、さらに九十九里地域も含めた砂浜域ではアサリやハマグリなどの貝類漁場が、また房総半島等の磯根では、アワビや伊勢海老などの漁場が形成されるなど、水産資源に富んでおり、全国有数の漁獲量を誇っています。

春は、イワシやサバ、マダイなどの回遊魚が北上し、アサリやハマグリなどの貝類が産卵期を迎える時期です。

主な漁獲量の多い魚種は、以下の通りです。

イワシ、サバ、マダイ、アジ、サワラ、コノシロ、キンメダイ、スズキ、ヒラメ

これらの魚種は、刺身や焼き魚、煮魚、フライなど、さまざまな料理に利用されています。

また、貝類では、以下の通りです。

アサリ、ハマグリ、サザエ、アワビ

これらの貝類は、刺身や煮物、焼き物、フライなど、さまざまな料理に利用されています。 特に、アサリは千葉県の代表的な漁獲物であり、春は産卵期を迎え、脂がのっておいしくなるため、旬の時期です。

また、アワビは、房総半島の磯根で獲れる、高級食材です。 千葉県の春は、豊かな水産資源を活かした、さまざまな海の幸を楽しむことができる季節です。

千葉県で獲れる秋の水産資源

千葉県で秋に獲れる水産資源は、実に様々で、その季節ならではの美味しさを堪能できます。

代表的な秋の味覚

- イワシ

- サンマ

- サバ

- アジ

- イカ

- カレイ

- エビ

- カニ

- 貝類

秋刀魚とも呼ばれ、脂がのって美味しくなる時期です。 特に千葉県産のイワシは、新鮮で身がふっくらとしています。 焼き魚や刺身、つみれなど、様々な料理で楽しめます。

太平洋側の秋の味覚の代表格です。 千葉県でも多くのサンマが水揚げされます。 塩焼きが定番ですが、蒲焼き、竜田揚げもおすすめです。

秋サバは脂がのって、旨みが凝縮されています。 塩焼きはもちろん、味噌煮や竜田揚げも絶品です。

秋のアジは身が引き締まっていて、刺身やたたきが特に美味しいです。

秋イカは、身が柔らかく、甘みが強く、刺身や天ぷら、炒め物など、様々な料理に利用できます。

千葉県では様々な種類のカレイが獲れます。 煮付けや唐揚げなど、家庭料理にもよく使われます。

その他

秋はエビの旬でもあるため、千葉県でも様々な種類のエビが獲れます。

秋から冬にかけては、カニのシーズンです。 千葉県でも、美味しいカニを味わうことができます。

アサリ、ハマグリなど、千葉県沿岸では様々な種類の貝類が獲れます。

千葉県ならではの秋の味覚

千葉県は、長い海岸線を持つため、多様な魚介類が獲れます。 特に、九十九里浜では、ハマグリやアサリなどの貝類が豊富に獲れます。 また、房総半島では、岩礁地帯が多く、アワビやサザエなどの磯魚も獲れます。

旬の魚介を味わえる場所

- 漁港

- 魚市場

- 地元の飲食店

銚子漁港や勝浦漁港など、千葉県には多くの漁港があります。 これらの漁港では、新鮮な魚介類を直接購入したり、海鮮丼などを味わうことができます。

千葉県には、いくつかの魚市場があります。 一般客も利用できる魚市場もあり、プロが選ぶような新鮮な魚介類を購入できます。

千葉県には、新鮮な魚介を使った料理を提供する地元の飲食店がたくさんあります。

最後に

千葉県で獲れる秋の水産資源は、非常に豊富で、その種類も多様です。 新鮮な魚介を味わいたい方は、ぜひ千葉県を訪れてみてください。

千葉県の木材資源

千葉県の木材資源として主要な樹種は以下の通りです。

- スギ

- ヒノキ

- コナラ

- クヌギ

- カシワ

千葉県で最も多く植林されている樹種です。 県産木材の約4割を占めています。 住宅建築や家具材などに利用されます。

スギに次いで多く植林されている樹種です。 県産木材の約3割を占めます。 抗菌、抗カビ効果があり、風呂桶やキッチンなどの木材として利用されます。

広葉樹の中では最も多く、主に薪炭材として利用されます。 近年は、家具材としても注目されています。

コナラに次いで多く、シイタケの菌床としても利用されます。

木質が硬く丈夫で、家具材や農具の材料として利用されます。

その他にも、マツ、ナラ、トチ、サクラ、ケヤキなど、様々な樹種が千葉県の山林で育っています。

近年、千葉県では県産木材の利用促進に取り組んでおり、公共建築物や民間施設への利用を拡大しています。 また、間伐材の利用や、新たな木材製品の開発なども進められています。

千葉県産の木材は、良質で美しいことから、国内外で高い評価を得ています。 今後も、千葉県の豊かな森林資源を活用した木材産業の発展が期待されています。

千葉県は、これらの貿易資源を活かして、今後も貿易を拡大していくことが期待されています。

東京都は世界有数の技術力や人材、立地、文化で、貿易都市を目指す!

東京都は日本最大の貿易都市で、2021年の貿易額は1,656億ドルで、日本の貿易額の約20%を占めています。 また、世界をリードする技術力、語学力を駆使した優秀な人材、空港、港湾など世界有数の交通インフラが整備されている日本主要の中心都市です。 今後も貿易資源を活かした、世界とのビジネス展開に期待する。

東京都の貿易資源は、以下の通りです。

- 高い技術力

- 優れた人材

- 恵まれた立地

- 豊かな文化

東京都には、世界有数の技術力を有する企業が集積しています。 これらの企業は、自動車、電子機器、機械、化学、医療機器など、幅広い分野で世界をリードしている産業です。

東京都には、優秀な人材が集積しています。 これらの人材は高い技術力と語学力を駆使して、世界とのビジネスを展開している都市です。

東京都は、世界最大の経済圏であるアジアに位置しています。 また、成田国際空港、羽田空港、東京湾など、世界有数の交通インフラが整備されている都市です。

東京都は、豊かな文化を有しています。 これらの文化は、ビジネスの活性化に貢献している重要な資源です。

東京都の食肉は、全国から集められた様々な種類のものが流通しており、非常に豊富です。 具体的には、以下の様なものが挙げられます。

- 牛肉

- 豚肉

- その他

国産牛

北海道、東北、近畿などの各地域から、黒毛和牛、和牛、ホルスタインなど、様々な品種の牛肉が供給されています。

外国産牛

アメリカ、オーストラリア、カナダなどからの輸入牛も豊富です。

国産豚

三元豚、バークシャー、ランドレースなど、様々な品種の豚肉が供給されています。

外国産豚

アメリカ、カナダなどからの輸入豚も豊富です。

鶏肉

鶏肉も様々な部位や種類が流通しています。

羊肉

羊肉も、オーストラリア産やニュージーランド産などが輸入されています。

馬肉

馬肉も、主に北海道産が流通しています。

ジビエ

猪肉、鹿肉などのジビエも、専門店や一部のスーパーマーケットで取り扱われています。

東京都の食肉の特徴

- 鮮度が良い

- 種類が豊富

- 安全性

東京都中央卸売市場食肉市場は、全国でも最大級の規模を誇り、毎日新鮮な食肉が取引されています。

上記のように、国産、外国産、様々な品種の肉が揃っており、消費者ニーズに合わせた多様な商品が提供されています。

東京都は、食の安全に力を入れており、厳しい検査体制の下で食肉が流通しています。

東京都で食肉を購入できる場所

- スーパーマーケット

- 精肉店

- 百貨店

- 食肉直売所

大手スーパーから地域密着型のスーパーまで、様々な店で食肉を購入できます。

専門の知識を持った店員からアドバイスを受けながら、好みの肉を選ぶことができます。

高級な肉や珍しい肉を取り扱っているお店もあります。

生産者から直接購入できる場所もあり、新鮮な肉をリーズナブルな価格で購入できます。

東京都で食肉を楽しむ

東京都には、焼肉店、ステーキハウス、しゃぶしゃぶ店など、肉料理を味わえるお店がたくさんあります。 また、近年では、ジビエ料理を提供するお店も増えており、様々な食文化を楽しむことができます。

春の水産資源

東京都で獲れる春の水産資源は、主に以下の通りです。

- 伊豆諸島、小笠原諸島周辺海域

- 東京湾

- 多摩川、江戸川

キンメダイ、アジ、イワシ、カツオ、タカベ、イサキ、ハマダイ、クサヤモロ、カサゴ、サヨリ、ウミタナゴ、アマダイ、カレイ、サンマ、ブリ、サワラ、マグロ、イカ、タコ、エビ、カニ

アジ、サバ、イワシ、カツオ、タカベ、イサキ、ハマダイ、クサヤモロ、カサゴ、サヨリ、ウミタナゴ、アマダイ、カレイ、サンマ、ブリ、サワラ、マグロ、イカ、タコ、エビ、カニ

アユ、ヤマメ、コイ、フナ、ウナギ、モッゴ、タナゴ、メダカ

春は、多くの魚種が産卵のために沿岸部に接岸する時期です。 そのため、伊豆諸島、小笠原諸島周辺海域では、キンメダイやアジ、サバなどの回遊魚の漁獲量が増加します。 また、東京湾でも、アジやサバなどの回遊魚に加え、イワシやカツオなどの沿岸性魚種の漁獲量も増えます。

多摩川、江戸川では、アユの産卵期を迎え、漁獲量が増えます。 また、ヤマメやコイなどの遊漁対象魚も釣れるようになります。

具体的には、以下の魚種が獲れる可能性があります。

- 伊豆諸島、小笠原諸島周辺海域

- 東京湾

- 多摩川、江戸川

・キンメダイ(春の旬は3月~5月)

・アジ(春の旬は3月~5月)

・サバ(春の旬は3月~5月)

・イワシ(春の旬は3月~5月)

・カツオ(春の旬は3月~5月)

・タカベ(春の旬は3月~5月)

・イサキ(春の旬は3月~5月)

・ハマダイ(春の旬は3月~5月)

・クサヤモロ(春の旬は3月~5月)

・アジ(春の旬は3月~5月)

・サバ(春の旬は3月~5月)

・イワシ(春の旬は3月~5月)

・カツオ(春の旬は3月~5月)

・タカベ(春の旬は3月~5月)

・イサキ(春の旬は3月~5月)

・ハマダイ(春の旬は3月~5月)

・クサヤモロ(春の旬は3月~5月)

・アユ(春の旬は3月~5月)

・ヤマメ(春の旬は3月~5月)

・コイ(春の旬は3月~5月)

・フナ(春の旬は3月~5月)

・ウナギ(春の旬は3月~5月)

・モツゴ(春の旬は3月~5月)

・タナゴ(春の旬は3月~5月)

・メダカ(春の旬は3月~5月)

東京都で獲れる春の水産資源は、豊富で多様です。 ぜひ、旬の魚を味わってみてください。

東京都で獲れる秋の水産資源

東京都で獲れる秋の味覚!

東京都で秋に獲れる水産資源は、実はとても豊富です。 伊豆諸島や小笠原諸島を中心に、キンメダイ、イセエビ、サザエなど、高級魚や海の幸が数多く水揚げされます。

秋の味覚を彩る代表的な魚介類

- キンメダイ

- イセエビ

- サザエ

- タカベ

- イカ類

深海魚として知られるキンメダイは、その美しい姿と上品な味わいが特徴です。 特に秋のキンメダイは脂がのり、濃厚な旨味が楽しめます。

東京都の代表的な水産物の一つであるイセエビ。 特に秋から冬にかけては、身が引き締まっており、濃厚な味わいが楽しめます。

コリコリとした食感が特徴のサザエ。 ツブ貝とも呼ばれ、秋の味覚として人気があります。

白身魚で、刺身や煮付けなど様々な料理に利用されます。 秋には脂がのって美味しくなります。

スルメイカ、ヤリイカなど、様々な種類のイカが獲れます。 特に秋のスルメイカは大きく、食べ応えあります。

その他にも様々な魚介類

上記以外にも、秋にはイサキ、マグロ類、ムツ類、テングサなど、様々な魚介類が獲れます。 これらの魚介類は、寿司や刺身、煮付けなど、様々な料理に使われ、東京都の食文化を豊かにしています。

東京都の水産物の魅力

東京都の水産物は、その新鮮さだけでなく、多様な種類も魅力の一つです。 都内の市場やレストランでは、これらの新鮮な魚介類を使った美味しい料理を味わうことができます。

最後に

東京都で獲れる秋の水産資源は、キンメダイ、イセエビ、サザエなど、高級魚や海の幸が豊富です。 これらの魚介類は、その季節ならではの美味しさを私たちに提供してくれます。 ぜひ、この機会に東京都の秋の味覚を堪能してみてはいかがでしょうか。

東京都の木材資源は多摩産材

東京都の多摩地域で生育し、生産された木材を「多摩産材」と呼びます。 主な樹種は以下の通りです。

- スギ

- ヒノキ

- コナラ

- クヌギ

- カシ

日本を代表する建築材です。

耐久性が高く、神社仏閣や高級建築材に利用されています。

堅く重い木材で、家具や道具に利用されています。

薪(まき)や炭に利用されています。

さまざまな種類があり、建築材や家具に利用されています。

これらの樹種以外にも、ブナ、トチ、モミ、ミズナラなどが多摩産材として利用されています。

多摩産材の利用拡大に向けた取り組み

東京都では、多摩産材の利用拡大に向けたさまざまな取り組みを行っています。

公共建築物等における多摩産材利用推進方針に基づき、都が整備する学校、住宅、公園などの建設や増改築の際は、内装や什器等に多摩産材を率先して利用しています。

治山、林道工事では、多摩地域だけでなく、島しょ地域でも積極的に多摩産材を利用しています。

民間住宅への利用促進に取り組んでいます。

木の特性を活かした多様な製品化などにより、潜在的なニーズの開拓に取り組んでいます。

多摩産材は、環境に優しい地域資源として、東京都の持続可能な発展に貢献していくことが期待されています。

東京都は、これらの貿易資源を活かして、世界をリードする貿易都市を目指しています。

神奈川県は地理的優位性や産業集積、優秀人材で更なる貿易拡大を図る

神奈川県は、日本最大の貿易額を誇り、2022年度で約3兆円に達しています。 また、東京湾に面し、輸出入に便利な立地の県です。輸出の大きな柱となる産業が集積し、貿易企業の成長を支える優秀な人材にも恵まれています。 今後も貿易を通じて、日本の経済成長に貢献していくことに期待する。

神奈川県の貿易資源は、以下の通りです。

- 地理的優位性

- 産業集積

- 人材

神奈川県は、東京湾に面した位置にあり、東アジアへの輸出入に非常に便利な立地に恵まれた県です。

神奈川県は、自動車、電子機器、化学、食品などの製造業が集積している県です。 これらの製造業は、輸出の大きな柱となっています。

神奈川県は、多くの大学や専門学校があり、優秀な人材が集まっている県です。 これらの人材は、貿易企業の成長を支えています。

神奈川県の食肉は、多種多様で、質の高いものが数多く揃っています。

牛肉

神奈川県には、いくつかのブランド牛があり、それぞれ特徴があります。

- さがみ牛

- 相州和牛

- 横濱ビーフ

- 湘南和牛

- やまゆり牛

- 足柄牛

神奈川生まれ神奈川育ちのホルスタイン種を去勢し、肥育した牛です。 赤身で脂肪が少ないため、クセが少なく、さっぱりとした食味です。

湘南地域を中心に生産されている黒毛和牛です。 きめ細かく、とろけるような舌触りが特徴です。

横浜市内で飼育された黒毛和牛です

湘南地域で生産されている黒毛和牛です。

山梨県との県境付近で生産されている黒毛和牛です

足柄下郡で生産されている黒毛和牛です。 ちがさき牛:茅ヶ崎市で生産されている黒毛和牛です。

これらのブランド牛以外にも、様々な種類の牛肉が販売されています。

豚肉

- 相模三元豚おざさ

- かながわ鶏

- 羊肉

相模原台地の畑作地帯で生産されている豚肉です。 通常の豚より約1ヶ月長く肥育され、熟成された豚に仕上げられています。

その他

神奈川県初のブランド肉用鶏です。 シャモ系と岡崎おうはんを交配し、旨みと歯ごたえのある鶏肉です。

神奈川県でも羊肉を生産している農家があります。

食肉を購入できる場所

- スーパーマーケット

- 精肉店

- 直売所

- オンラインショップ

大手スーパーから地域密着型のスーパーまで、様々な場所で食肉を購入できます。

地元の精肉店では、新鮮な肉や、そのお店ならではの加工品を購入できます。

農家から直接、肉を購入できる場所もあります。

一部のブランド牛は、オンラインショップで購入できます。

食肉を使った料理

神奈川県の食肉を使った料理は、様々です

- ステーキ

- 焼肉

- ハンバーグ

- すき焼き

ブランド牛を使ったステーキは、特に人気があります。

様々な部位の肉を焼いて食べる焼肉は、家族や友人と楽しむのに最適です。

手ごねハンバーグは、家庭料理の定番です。

薄切り肉を鍋で煮込むすき焼きは、冬の定番料理です。

まとめ

神奈川県の食肉は、品質が高く、種類も豊富です。 ぜひ、地元の食肉を味わってみてください。

春の水産資源

神奈川県は、東京湾、相模湾、駿河湾に面した海岸線が長く、豊かな水産資源を有しています。 神奈川県で獲れる春の水産資源は、主に以下の通りです。

- マダイ

- アジ

- サバ

- イワシ

- シラス

春はマダイの産卵期で、神奈川県では、三浦半島や小田原沖などで漁獲されます。 マダイは、高級魚として知られる白身魚で、刺身や寿司、煮魚など、様々な料理に利用されます。

アジは春から夏にかけて産卵期を迎え、神奈川県の沿岸部では、一本釣りや延縄漁で漁獲されます。 アジは、脂がのった白身魚で、刺身やフライ、煮付けなど、様々な料理に利用されます。

サバは、春から秋にかけて産卵期を迎え、神奈川県の沿岸部では、一本釣りや延縄漁で漁獲されます。 サバは、脂がのった青魚で、刺身や塩焼き、味噌煮など、様々な料理に利用されます。

イワシは、春から夏にかけて産卵期を迎え、神奈川県の沿岸部では、一本釣りや延縄漁で漁獲されます。 イワシは、脂がのった青魚で、刺身や塩焼き、つみれ汁など、様々な料理に利用されます。

シラスは、春から夏にかけて産卵期を迎え、神奈川県の沿岸部では、一本釣りや延縄漁で漁獲されます。 シラスは、脂がのった小魚で、お刺身やお寿司、お吸い物など、様々な料理に利用されます。

このほか、春は、ハマチやヒラメ、カレイなどの高級魚も漁獲されます。 また、春は、ウニやアワビ、サザエなどの貝類も旬を迎えます。

神奈川県の春は、新鮮な魚介類を味わえる絶好の季節です。

神奈川県で獲れる秋の水産資源

神奈川県は、東京湾と相模湾という豊かな海に面しており、秋には様々な美味しい魚介類が水揚げされます。

神奈川県の秋の旬の魚介類

神奈川県で秋に特に美味しく食べられる魚介類は、その年の海水温や漁場の状況によって変化しますが、一般的に以下のようなものが挙げられます。

- イワシ

- サバ

- アジ

- カマス

- 太刀魚

- イカ

- エビ

- 秋鮭

- 秋刀魚

秋刀魚(さんま)と共に秋の味覚の代表格です。 神奈川県でも多く漁獲され、焼いて食べるのが一般的です。

秋サバは脂がのって美味しく、刺身や塩焼き、味噌煮など、様々な料理で楽しめます。

秋のアジは脂がのって美味しく、刺身やたたき、フライなど、様々な料理で楽しめます。

秋のカマスは身が引き締まっており、塩焼きや唐揚げがおすすめです。

秋の太刀魚は白身がふっくらとしており、刺身や焼き物、天ぷらなど、様々な料理で楽しめます。

スルメイカやヤリイカなど、様々な種類のイカが獲れます。 刺身や炒め物、煮物など、様々な料理で楽しめます。

シマエビやクルマエビなど、様々な種類のエビが獲れます。 刺身や天ぷら、炒め物など、様々な料理で楽しめます。

北海道などから神奈川に運ばれてくる秋鮭も、秋の味覚の一つです。

サンマは、神奈川県でも多く漁獲されます。

神奈川県ならではの魚介類

神奈川県では、これらの一般的な魚介類以外にも、地元で人気の魚介類があります。

- 三浦半島産のマグロ

- 相模湾産のシラス

- 神奈川県で秋の味覚を楽しむ

三浦半島では、マグロの養殖が盛んに行われており、新鮮なマグロが味わえます。

相模湾では、シラスの漁獲が盛んに行われており、新鮮なシラスが味わえます。

神奈川県には、新鮮な魚介類を味わえる漁港直売所や海鮮料理店がたくさんあります。 これらの店で、旬の魚介類を使った様々な料理を味わうことができます。

注意点

漁獲量は、天候や海況によって変動します。 旬の時期は、品種や産地によって異なります。 食材の鮮度は、調理法を選ぶ上で重要な要素です。

最後に

神奈川県では、秋の味覚が豊富に楽しめます。 ぜひ、地元の魚介類を味わってみてください。

神奈川県の木材資源

神奈川県の木材資源は、大きく分けて針葉樹と広葉樹の2種類があります。

針葉樹

- スギ

- ヒノキ

- ナラ

- カシ

- クヌギ

神奈川県で最も多く植樹されている樹種です。 成長が早く、建築材や家具材として広く利用されています。

スギに次いで多く植樹されている樹種です。 スギよりも香りが良く、耐久性に優れているため、高級木材として扱われています。

その他、モミ、カラマツ、トドマツなどがあります。

広葉樹

神奈川県には様々な種類のナラが分布しています。 木目が美しく、家具材やフローリング材として利用されます。

常緑広葉樹で、葉が一年中緑色をしています。 硬くて丈夫な木材なので、建材や道具の材料として利用されています。

ドングリのなる木として有名です。 木質は硬く、家具材や彫刻材として利用されています。

その他、ブナ、ケヤキ、カエデ、サクラ、モミジなどがあります。

近年では、神奈川県産の木材を積極的に利用していく動きが活発化しています。 県産材を使った住宅や公共施設が増えたり、神奈川県産木材の認証制度が設けられたりしています。

神奈川県産の木材は、身近な資源であると同時に、CO2を吸収して地球温暖化防止に役立つというメリットもあります。 今後は、神奈川県の木材をもっと活用していくことで、地域の活性化や環境保全に貢献していくことが期待されています。

神奈川県は、今後も貿易を通じて、日本の経済成長に貢献していくことが期待されている県です。

甲信越地方3県

新潟県は豊かな自然と日本海に恵まれ、交通網の整備で輸出拡大を図る

新潟県は北東北地方に位置し、農業や漁業、工業など、さまざまな産業が盛んです。 また、日本海側の北陸新幹線などの交通網が整備されており、国内外へのアクセスが良好な地域になります。 これらの貿易資源を活かし、今後も更なる輸出拡大に期待する。

新潟県の貿易資源は、以下の通りです。

- 農産物

- 工業製品

- 観光資源

米、魚介類、野菜、果物など

自動車、鉄鋼、機械、電子機器など

雪国ならではの観光地(越後湯涌温泉、佐渡島、雪国まいたけなど)

新潟県で製造される日本酒

新潟県は、日本有数の米どころであり、清らかな雪解け水に恵まれていることから、日本酒の生産が非常に盛んな地域です。 そのため、数多くの酒蔵があり、多種多様な日本酒が製造されています。

新潟三大有名酒

- 久保田(くぼた)

- 八海山(はっかいさん)

- 越乃寒梅(こしのかんばい)

- 吉乃川(よしのかわ)

- 上善如水(じょうぜんみずのごとし)

- 菊水(きくすい)

- 雪中梅(せっちゅうばい)

- 鶴齢(かくれい)

- 麒麟山(きりんざん)

麒麟山酒造(阿賀町)の銘柄。

- 〆張鶴(しめはりつる)

宮尾酒造(村上市)の銘柄。

朝日酒造(長岡市)の銘柄で、「千寿」「萬寿」など様々なシリーズがあります。 淡麗辛口の代表格として全国的に知られ、食事との相性が抜群です。

八海醸造(南魚沼市)の銘柄。 南魚沼にそびえる八海山から湧き出る伏流水を仕込み水に使用し、清冽で透明感のある酒を生み出しています。 飲みやすく、日本酒初心者からベテランまで幅広い層に支持されています。

石本酒造(新潟市)の銘柄。 かつては「幻の酒」と呼ばれるほどの人気を博し、淡麗辛口の代名詞ともいえる存在です。

その他の主要な銘柄

吉乃川(長岡市)の銘柄。 伝統と技を受け継ぎ、酒本来の旨味を持ちながらもキレのある淡麗な酒質を目指しています。

白瀧酒造(南魚沼市)の銘柄。 「水のようにピュアな日本酒」をコンセプトにしており、飲みやすさが特徴です。

菊水酒造(新発田市)の銘柄。 「ふなぐち菊水一番しぼり」などが有名で、手軽に楽しめるお酒として人気があります。

丸山酒造場(上越市)の銘柄。 新潟の日本酒では珍しく「淡麗旨口」を特徴とし、地元で愛されています。

青木酒造(南魚沼市)の銘柄。 米本来の味を重視し、穏やかな香りと優しいふくらみのある旨みが調和した日本酒です。

これらの他にも、新潟県には多くの個性豊かな酒蔵があり、それぞれの地域や蔵元で独自の酒造りが行われています。 近年では、淡麗辛口だけでなく、甘口やフルーティーな味わいの日本酒も増えており、様々な好みに合わせたお酒を見つけることができます。

新潟県の食肉は、豊かな自然の中で育まれた、質の高いものが数多くあります。 特に、牛肉は「越後牛」が有名で、その風味豊かな味わいは多くの人を魅了しています。

新潟県の代表的な食肉

- 越後牛

- 豚肉

- その他

越後牛は、新潟県内で肥育された黒毛和牛で、その柔らかくきめ細かい肉質と、上品な風味を持つことが特徴です。 長期肥育による風味の深みと、きめ細やかな肉質が特徴です。

新潟県は豚肉の消費量も全国トップクラスで、地元で育てられた豚肉は、その新鮮さと旨味が魅力です。 特に、魚沼地方の豚の生モツは、地元の人々に愛されるソウルフードとなっています。

鶏肉:地元の養鶏場で育てられた鶏肉は、新鮮で肉質が柔らかく、様々な料理に利用されています。 羊肉:新潟県の一部地域では、羊肉も生産されており、独特の風味を楽しめます。

新潟県で食肉を楽しむ方法

- 精肉店

- スーパーマーケット

- 飲食店

地元の精肉店では、新鮮な肉を直接購入できます。

スーパーマーケットでも、様々な種類の肉が販売されています。

新潟県には、地元の肉を使った料理を提供する飲食店がたくさんあります。

新潟県産食肉の魅力

- 新鮮さ

- 安全性

- 風味

地産地消が盛んなため、新鮮な肉を味わえます。

安全な飼料で育てられているため、安心して食べられます。

各地域の風土が育んだ、それぞれの肉の風味を楽しめます。

まとめ

新潟県の食肉は、その品質の高さから、地元の人々だけでなく、全国の人々からも高い評価を得ています。 ぜひ、新潟を訪れた際には、地元の肉料理を味わってみてください。

春の水産資源

新潟県は、日本海に面した内陸県で、海岸線の長さは約2,200kmに及びます。 また、県内には約1,200の河川が流れています。 そのため、海水魚、淡水魚、両水魚など、さまざまな水産資源が豊富に獲れます。

春に獲れる主な海水魚としては、以下のようなものがあります。

マアジ、マイワシ、サバ、ブリ、メバル、サワラ、ヒラメ、マダイ、ホッコクアカエビ

マアジ、マイワシ、サバは、新潟県の代表的な漁獲量を誇る魚です。 特に、マアジは春に産卵のために北上するため、春が旬の魚として知られています。

ブリ、メバル、サワラ、ヒラメ、マダイは、高級魚として人気があります。 ブリは、新潟県の冬の代表的な魚ですが、春にも獲れます。

ホッコクアカエビは、新潟県の重要な水産資源の一つです。 春から夏にかけて漁獲されます。

春に獲れる主な淡水魚としては、以下のようなものがあります。

ハタハタ、イワナ、ウグイ、コイ、マス

ハタハタは、新潟県の冬の代表的な魚ですが、春にも獲れます。 イワナ、ウグイ、コイ、マスは、新潟県の豊かな自然の中で育った、味わい深い魚です。

春は、新潟県の水産資源が最も豊富に獲れる時期です。 新鮮でおいしい魚を、ぜひ味わってみてください。

新潟県で獲れる秋の水産資源

新潟県で獲れる秋の水産資源はたくさんありますが、その中でも特に人気のあるものを紹介します。

- サケ

- ブリ

- イカ

- カニ

- ウニ

サケは新潟県の代表的な魚介類の一つであり、秋は旬を迎えます。 脂がのって美味しく、さまざまな料理で楽しめます。 刺身、塩焼き、鍋など、お好みの方法でお召し上がりください。

ブリも新潟県で人気の秋の味覚です。 脂がのっており、刺身や照り焼きなど様々な料理に適しています。

イカも新潟県で人気の秋の味覚です。 刺身、焼き物、天ぷらなど、様々な料理に楽しめます。

カニも新潟県で人気の秋の味覚です。 茹でたり、鍋に入れたり、さまざまな料理に楽しめます。

ウニも新潟県で人気の秋の味覚です。 ご飯にのせて食べたり、軍艦巻きにしたり、様々な料理に楽しめます。

これらの他にも、新潟県では秋にはさまざまな水産資源を味わうことができます。 ぜひ新潟県を訪れて、旬の魚介類を味わってみてください。

新潟県の木材資源

新潟県は、全国でも有数の森林面積を誇り、豊富な木材資源を有します。 森林面積は約86万haで、県土の約68%を占め、全国6番目の広さです。

新潟県の木材資源は以下の通りです。

- スギ

- ブナ

新潟県の代表的な広葉樹で、天然材に多く見られます。 硬くて丈夫な木材で、家具材や楽器材などに利用されています。

- ナラ

ブナに次いで多い広葉樹で、天然材に多く見られます。 木目が美しく、家具材やフローリング材などに利用されています。

- トチ

新潟県の名産品である栃尾油の原料となる樹木です。 木目が美しく、高級家具材などに利用されています。

- カエデ

新潟県には、イタヤカエデ、サトウカエデ、ハシリドオシなど、様々な種類のカエデが生息しています。 カエデの木材は、楽器材や建具材などに利用されています。

新潟県の代表的な針葉樹で、人工林の約8割を占めています。 成長が早く、良質な材を生産することができます。 住宅建築や家具材などに広く利用されています。

その他にも、マツ、ヒノキ、クリ、コシダケなど、様々な樹種が新潟県の木材資源として利用されています。

近年では、新潟県産材の利用促進に向けた取り組みが行われており、公共建築物や住宅建築物などで新潟県産材が積極的に使用されています。 また、地域特産の木材を使った家具や工芸品なども人気を集めています。

新潟県の木材資源は、県民の生活や経済に大きく貢献しており、今後もその重要性がますます高まっていくことが期待されています。

新潟県は、これらの貿易資源を活かして、今後も輸出を拡大していくことが期待されています。

長野県は豊かな自然と多様な産業の魅力で、県内経済の活性化を目指す

長野県は、日本アルプスに位置し、農業や林業、水産業、工業など、さまざまな産業が盛んです。 全国有数の農業や林業を誇り、豊富に農産物や木材が生産されています。 また、日本有数の観光地としても知られ、今後もこれらの貿易資源を活かした取り組みに期待する。

その中でも特に以下の分野が貿易資源として注目されています。

- 農林水産物

- 工業製品

- 観光資源

長野県は、全国有数の農業県です。 特に、リンゴ、ぶどう、スイートピー、野菜類など、さまざまな農産物が盛んに生産されています。 また、長野県は、日本有数の林業県です。 スギ、ヒノキ、カラマツなどの木材が豊富に生産されています。

自動車部品、精密機械、電子部品、食品加工品などの工業製品が盛んに生産されている県です。

長野県は、日本有数の観光地としても知られています。 観光客向けの商品やサービスも、重要な貿易資源です。

長野県で製造される日本酒

長野県は、全国でも有数の酒蔵数を誇る日本酒の産地です。 豊かな自然と清らかな水に恵まれ、個性豊かな日本酒が数多く造られています。

代表的な銘柄(酒蔵)

- 真澄(ますみ):宮坂醸造(諏訪市)

- 信州亀齢(しんしゅうきれい):岡崎酒造(上田市)

- 大信州(だいしんしゅう):大信州酒造(松本市)

- 夜明け前(よあけまえ):小野酒造店(上伊那郡辰野町)

- 御湖鶴(みこつる):諏訪御湖鶴酒造場(諏訪市)

- 大雪渓(だいせっけい):大雪渓酒造(北安曇郡池田町)

- 明鏡止水(めいきょうしすい):大澤酒造(佐久市)

- 十六代九郎右衛門(じゅうろくだい くろうえもん):湯川酒造店(木曽郡木祖村)

- Beau Michelle(ボー・ミッシェル):伴野酒造(佐久市)

- 川中島(かわなかじま):酒千蔵野(長野市)

- 七笑(ななわらい):七笑酒造(木曽郡木曽町)

- 渓流(けいりゅう):遠藤酒造場(須坂市)

- 神渡(みわたり):豊島屋(岡谷市)

- 亀の海(かめのうみ):土屋酒造店(佐久市)

- 北光正宗(ほっこうまさむね):角口酒造店(飯山市)

- 水尾(みずお):田中屋酒造店(飯山市)

- 千曲錦(ちくまにしき):千曲錦酒造(佐久市)

350年以上の歴史を持つ老舗で、長野県を代表する銘柄の一つです。 すっきりとした味わいで、料理との相性が良いのが特徴です。

女性杜氏が醸す、透明感のある清らかな味わいの日本酒です。 軽やかな飲み口で辛口なものが多いです。

リンゴ酸系の酵母を使用しており、「洗練・軽快・デリシャスリンゴ」と称されるような、華やかなリンゴのような果実味が特徴です。

鑑評会での受賞歴も多く、繊細で奥深い味わいが評価されています。

諏訪の地で造られる、冷涼な気候と水に育まれた日本酒です。 純米辛口のものが有名です。

北アルプスの伏流水と長野県産酒米「美山錦」を使用して造られています。

佐久の地で、美しい酒質を追求して造られています。

純米吟醸「美山錦」などが有名です。

甘酸っぱい低アルコール日本酒として人気を博しています。

特に「川中島 幻舞」が人気です。

木曽の伏流水を使用し、淡麗で香り豊かな味わいです。

大吟醸「しずく」などが知られています。

諏訪湖のほとりで造られる銘柄です。

奥信濃の豪雪地で、土地の水、土地の米にこだわり造られています。

これらの他にも、長野県には多くの魅力的な酒蔵と日本酒があります。 長野県酒造組合のウェブサイトや、各酒蔵のウェブサイトなども参考にされると、より詳しい情報が得られます。

長野県の食肉は、豊かな自然の中で育まれた、質の高いものが特徴です。 信州の気候風土が育んだ牛肉、豚肉、鶏肉はもちろん、ジビエや馬肉など、個性豊かな食肉が楽しめます。

信州の代表的な食肉

- 信州和牛

- 信州プレミアム牛肉

- 信州米豚

- 信州黄金シャモ

黒毛和種を信州の風土で育てられた牛肉で、きめ細かく柔らかな肉質と上品な味わいが特徴です。

信州和牛の中でも、特に高い品質基準をクリアした牛肉です。

信州産のコメを飼料に育った豚肉で、旨みが強く、あっさりとした味わいが特徴です。

シャモと名古屋種を交配した信州ブランド鶏で、歯ごたえとコクのある肉質が特徴です。

その他の食肉

- ジビエ

- 馬肉

- 羊肉

野生の鳥獣の肉で、イノシシ、シカ、クマなどが一般的です。

農耕馬として利用されていた歴史があり、独特の風味と食感が楽しめます。

ジンギスカンなど、羊肉料理が盛んです。

食肉を使った料理

信州の食肉は、様々な料理に使われます。

- 焼肉

- すき焼き

- しゃぶしゃぶ

- ジビエ料理

信州和牛や信州米豚を使った焼肉は絶品です。

信州和牛のすき焼きは、上品な味わいが楽しめます。

信州産豚肉を使ったしゃぶしゃぶは、あっさりとした味わいが特徴です。

ジビエは、味噌漬けや煮込みなど、様々な調理法で楽しめます。

食肉が楽しめる場所

- 精肉店

- スーパーマーケット

- 飲食店

信州産の肉を直接購入できます。

信州産の肉をはじめ、様々な種類の肉が販売されています。

焼肉店、ステーキハウス、郷土料理店など、様々なお店で信州の肉料理が楽しめます。

その他

- 食肉加工品

- 直売所

ハム、ソーセージ、ベーコンなどの食肉加工品も豊富です。

農家から直接、新鮮な肉を購入できます。

まとめ

長野県の食肉は、自然豊かな環境で育まれた、質の高いものが特徴です。 信州和牛をはじめ、様々な種類の肉が楽しめます。 ぜひ、長野県を訪れた際には、地元の食肉を味わってみてください。

春の水産資源

長野県は、山岳地帯が多く、河川や湖沼が豊かな県です。 そのため、春に獲れる水産資源も、淡水魚が中心となります。

代表的な春の水産資源としては、以下のようなものが挙げられます。

ワカサギ、イワナ、ヤマメ、アマゴ、マス類、サクラマス、シナノユキマス

ワカサギは、諏訪湖や松本市の浅間湖など、長野県の湖沼で漁獲されます。 春のワカサギは、脂がのっていて、おいしいことで知られています。

イワナ、ヤマメ、アマゴは、長野県の山間部を流れる河川で漁獲されます。 これらの魚は、渓流釣りの対象魚としても人気があります。

マス類は、長野県の河川や湖沼で漁獲されます。

サクラマスは、海から遡上して産卵する魚で、春から初夏にかけて漁獲されます。

シナノユキマスは、長野県のオリジナルブランド魚で、脂がのっていて、おいしいことで知られています。

これらの魚は、刺身や塩焼き、フライなど、さまざまな料理で食べられます。

また、長野県では、ワカサギの天ぷらや、イワナやヤマメの塩焼きなどが、春の郷土料理として親しまれています。

長野県で獲れる秋の水産資源

長野県は、内陸に位置する山岳県ですが、豊富な水産資源を誇ります。 秋にはさまざまな水産資源が獲れます。 代表的なものとして以下のようなものがあります。

- サケ

- イワナ

- ヤマメ

- 鮎

- ハヤ

長野県はサケの養殖が盛んで、秋には脂がのったサケが旬を迎えます。 塩焼き、鍋料理、刺身など、さまざまな料理で楽しめます。

清流に生息するイワナは、身が引き締まっていて、上品な味わいです。 塩焼き、唐揚げ、渓流料理などで味わえます。

ヤマメはイワナと同様に、清流に生息する魚です。 イワナよりもあっさりとした味わいで、塩焼きや刺身などで楽しめます。

アユは川魚の中では珍重される魚で、秋には脂がのって特に美味しくなります。 塩焼き、甘露煮、うるかなど、さまざまな料理で楽しめます。

ハヤは小型の川魚ですが、雑食性で繁殖力が強く、各地の川で釣ることができます。 唐揚げや天ぷら、うるかなど、さまざまな料理で楽しめます。

これらの魚以外にも、長野県ではニジマス、コイ、フナ、ドジョウなど、様々な水産資源が秋に獲れます。 長野県を訪れた際には、ぜひ旬の川魚を味わってみてください。

長野県の木材資源

長野県は、森林面積が全国1位で、豊富な木材資源を誇っています。 主要な樹種は以下の通りです。

- スギ

- カラマツ

- ヒノキ

- アカマツ

- 広葉樹

長野県で最も多く栽培されている樹種です。 全国的にも有数の産地で、主に建築材や家具材として利用されます。

長野県はカラマツの生産量も全国2位を誇り、特に北信地域に多く分布しています。 成長が早く、強度が高いため、住宅用構造材や土木用材として利用されます。

木曽ヒノキとして名高いヒノキは、長野県の南部を中心に栽培されています。 抗菌、抗カビ効果が高く、高級建築材や風呂桶などに使われます。

長野県の中部や南部に分布しています。 比較的安価な木材として、建築材や土木用材などに利用されます。

ブナ、ナラ、トチなど、様々な広葉樹が分布しています。 家具材や工芸品などに利用されます。

近年では、これらの主要樹種以外にも、ミズナラ、タモ、クルミなどの木材も注目されています。 長野県は、多様な樹種が存在する、まさに木材資源の宝庫と言えます。

長野県の木材資源は、古くから地域経済を支え、近年では、森林管理の高度化や、木質バイオマスの利用拡大など、新たな取り組みも進められています。 今後も、長野県の木材資源は、持続可能な形で活用されていくことでしょう。

長野県は、豊かな自然と多様な産業に魅力があります。 今後も、これらの貿易資源を活かして県内経済の活性化に取り組んでいくことに期待されている県です。

山梨県は日本国内でも有数の輸出県で、更なる生産物で輸出拡大を図る

山梨県は、果樹や野菜、米などの農産物が豊富に生産され、ワインや日本酒など醸造品も有名です。 また、工業も盛んで、自動車部品や精密機械など製造業が集積しています。 これらの貿易資源を活かし、中国や韓国、東南アジアなどへ、今後も輸出拡大に期待する。

山梨県の貿易資源は、以下の通りです。

- 農産物

- 醸造品

- 工業品

果樹(桃、ぶどう、梨、りんご)、野菜(ほうれん草、キャベツ、トマト)、米

ワイン、日本酒

自動車部品、精密機械、化学製品

山梨県で製造される日本酒

山梨県で製造されている日本酒の代表的な銘柄と、それらを製造している酒蔵をいくつかご紹介します。 山梨県は、豊かな自然と清らかな水に恵まれており、その水を使った酒造りが盛んです。

主な銘柄と酒蔵

- 七賢(しちけん):山梨銘醸株式会社(北杜市)

- 笹一(ささいち):笹一酒造株式会社(大月市)

- 春鶯囀(しゅんのうてん):株式会社萬屋醸造店(南巨摩郡富士川町)

- 甲斐の開運(かいのかいうん):井出醸造店(南都留郡富士河口湖町)

- 太冠(たいかん):太冠酒造株式会社(南アルプス市)

- 谷櫻(たにざくら):谷櫻酒造有限会社(北杜市)

- 甲斐男山(かいおとこやま):株式会社八巻酒造店(北杜市)

- 青煌(せいこう):武の井酒造株式会社(北杜市)

山梨県で最も知名度が高い酒蔵の一つで、国内外のコンクールでも数多くの賞を受賞しています。 甲斐駒ヶ岳の伏流水を使用し、清らかでキレのある味わいが特徴です。 「七賢 風凛美山」「七賢 純米大吟醸 絹の味」「七賢 スパークリング 山ノ霞」などが有名です。

富士山の伏流水「霊峰富士の御前水」で仕込まれています。 「笹一 純米吟醸 甲州夢山水」「旦(DAN)」などの銘柄があります。 特に「旦」は、新たなブランドとして注目されています。

江戸時代から続く老舗の酒蔵で、南アルプスの清らかな水と県産米で仕込まれています。 飲み口が柔らかくコクがあり、後味はキレが良い食中酒として人気です。

富士五湖唯一の酒蔵で、富士山麓の湧水を使用しています。 「甲斐の開運 天下山麓富士の山」「北麓スパークリング 純米吟醸」などが人気です。

県産米の山田錦を使用し、南アルプス山系の伏流水で仕込まれています。

「純米酒 甲斐の花」などが知られています。

県産米「あさひの夢」を100%使用し、味のしっかりとした飲み応えのある味わいが特徴です。

八ヶ岳の伏流水を使用し、その水で育った酒米を100%使用した日本酒です。

これらの他にも、山梨県には魅力的な日本酒を製造する酒蔵が多数あります。 それぞれの酒蔵が、地域の水や米、そして伝統的な技術を活かして個性豊かな日本酒を造り出しています。

山梨県は、豊かな自然の中で育まれた美味しい食肉が自慢です。 特に、ブランド肉として知られる「甲州牛」をはじめ、様々な種類の肉が生産されています。

山梨県の代表的な食肉

- 甲州牛

- 甲州ワインビーフ

- 甲州富士桜ポーク

- 甲州地どり

- 甲州頬落鶏

甲州牛は、山梨県産の黒毛和種肥育牛の中でも、特に品質の高いものが選ばれます。 厳しい基準をクリアした牛肉だけが「甲州牛」を名乗ることができます。 霜降りが美しく、口の中でとろけるような柔らかさが特徴です。

ワインの産地としても有名な山梨県では、ぶどうの搾り粕を飼料に育った「甲州ワインビーフ」も人気です。 ワインの風味をほんのりと感じられる独特な味わいが特徴です。

「甲州富士桜ポーク」は、山梨県産の豚肉です。 豊かな自然の中で育った豚は、肉質が柔らかく、甘みが強いのが特徴です。

甲州地どりは、山梨県産の鶏肉です。 自然豊かな環境で育った鶏肉は、肉質が引き締まっており、旨味が凝縮されています。

甲州頬落鶏は、高級地どりとブロイラーの中間種で、新しい銘柄鶏です。 肉質が柔らかく、ジューシーな味わいが特徴です。

食肉を使った料理